ドイツの宮殿

これまで城について語ってきたが、ここでは城の次に流行った王侯貴族の豪華な居館「宮殿」を取り上げる。なかでもドイツにフォーカスしたい。

城についての詳細は>>城と中世という時代に生きる人々

何ゆえドイツかというと、神聖ローマ帝国という巨大な領邦国家があった中世の時代、城が数多く建てられたのだが、中世が終わりつつあった1495年、皇帝により私闘禁止令や領内治安法が発布され、諸侯の争いが減ったことで防御を目的とした城は役割を終え、16世紀以降、宮殿建設が流行ったからだ。

ドイツの城は、中世の城砦を「ブルク: Burg」、宮殿を「シュロス: Schloss」または「レジデンツ:Residenz」といい、表現が分かれている。

ブルクは「囲んで守る」の意味があり、ドイツ語で市民・国民を意味する「ブルガー:Bürger」は元々城の中の人を指した。

一方シュロスは、「閉じる」から派生した「鍵:シュルッセル:Schlüssel」が語源で、門に大きな錠前があったのが特徴。

宮殿を意味するもうひとつの言葉レジデンツは、ラテン語の「住む:residere」から派生した言葉だ。

神聖ローマ帝国時代、2万のブルクがあったとされている。現在その1/3が廃墟に、1/3がシュロスの基盤になり、残りの1/3が消滅している。

破壊された城を増改築するとしても宮殿として美しく変貌しただろうし、17世紀以降に至っては、新築ラッシュで最初から宮殿として築かれた。ドイツは城も多かったが、宮殿への住み替えも多かった地域と言えるだろう。

ハイデルベルク城

山の上に建つハイデルベルク城はブルクからシュロスに変わった城である。のちに戦争で破壊され、現在は廃墟のまま公開されている。ブルク時代の姿はよくわかっておらず、私たちはシュロス時代に破壊されたハイデルベルク城を知るにすぎない。

ハイデルベルク城の詳細は>>ハイデルベルク城【1】破壊された城を再建しないのは神の意志

宮殿の建築構造

宮殿といっても、ブルクを増改築したのか、最初からシュロスとして建てられたかで全然違うものになっている。

ブルクをシュロスに増改築

ブルクは人が近づき難い場所にあるので、そこに増改築すると地形の制約を受ける。そのため無骨な中世の塔の隣に洗練された建物が並ぶような不整然さが生まれてアンシンメトリーになるのだが、それがかえってメルヘンチックに見えるらしい。

シュロスとして建築

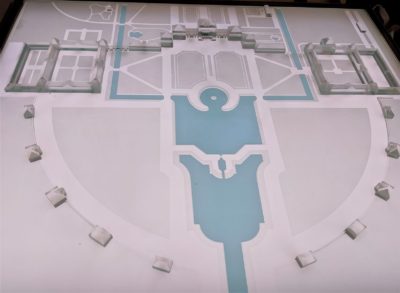

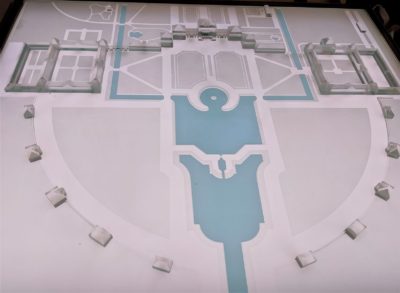

ドイツでは18世紀以降に宮殿の新築が加速化した。平地に建てる場合制約がないため、思う存分豪華な建物を目立たせることができた。宮殿の典型は、正面中央にある小さな広場と内庭が翼棟に囲まれた左右対称をなす配置で、18世紀ドイツの宮殿の典型でもある。

豪奢な馬車が通る幅広の道、広大な庭園はもちろん、芸術品を飾る祝宴の間は富と教養を誇示する恰好の場になった。

内装面では、天井や壁面に描かれたフレスコ画をよく見かける。これは建物と一体化された唯一無二の総合芸術であるため、君主は顕示欲を満たすためにギリシア神話や英雄の歴史をモチーフにして自分の姿を描かせ、見せびらかした。

南ドイツは宮殿の宝庫

ドイツに「宮殿街道」と呼ばれた街道があるそうだ。フランクフルト南東にあるアシャッフェンブルク > ヴュルツブルク > アンスバッハ > ランツフート > オーストリアのザルツブルクまで700kmも続く街道をいう。

神聖ローマ帝国時代、当初諸侯のなかから選挙によって皇帝を選出していたため、定まった宮廷都市はなく、皇帝ご一行様が各地の宮廷を巡っていたのだが、15世紀半ば以降、オーストリアのハプスブルク家が帝位をほぼ独占すると、ウィーンに帝国の宮廷が固定される。

そうなっても皇帝選出選挙と戴冠式は慣例通りフランクフルトで開催され続け、儀式が終わると皇帝ご一行様は船でマイン川を遡り、アシャッフェンブルク > ヴュルツブルク > バンベルクを経て、ニュルンベルクから陸路をとり、レーゲンスブルクからドナウ川を船で下ってウィーンに帰っていくのが常だった。こちらは「皇帝街道」とも呼ばれ、一部宮殿街道や古城街道と重なっている。

さて、これらの都市を地図でみると、…

この先は下記『 中世ヨーロッパの城 南ドイツの古城めぐりとドイツ三大美城考察 Kindle版』でお楽しみください。![]()