国語の教科書にでてくるキツネの物語

「小学校の国語の教科書で心に残るものは何ですか?」と聞かれて、真っ先に思い出すのは『きつねの窓』と『ごん狐』だという人も多いのではないだろうか。

『ごん狐』はわかるが、『きつねの窓』とタイトルをいわれてもピンと来ないかもしれない。

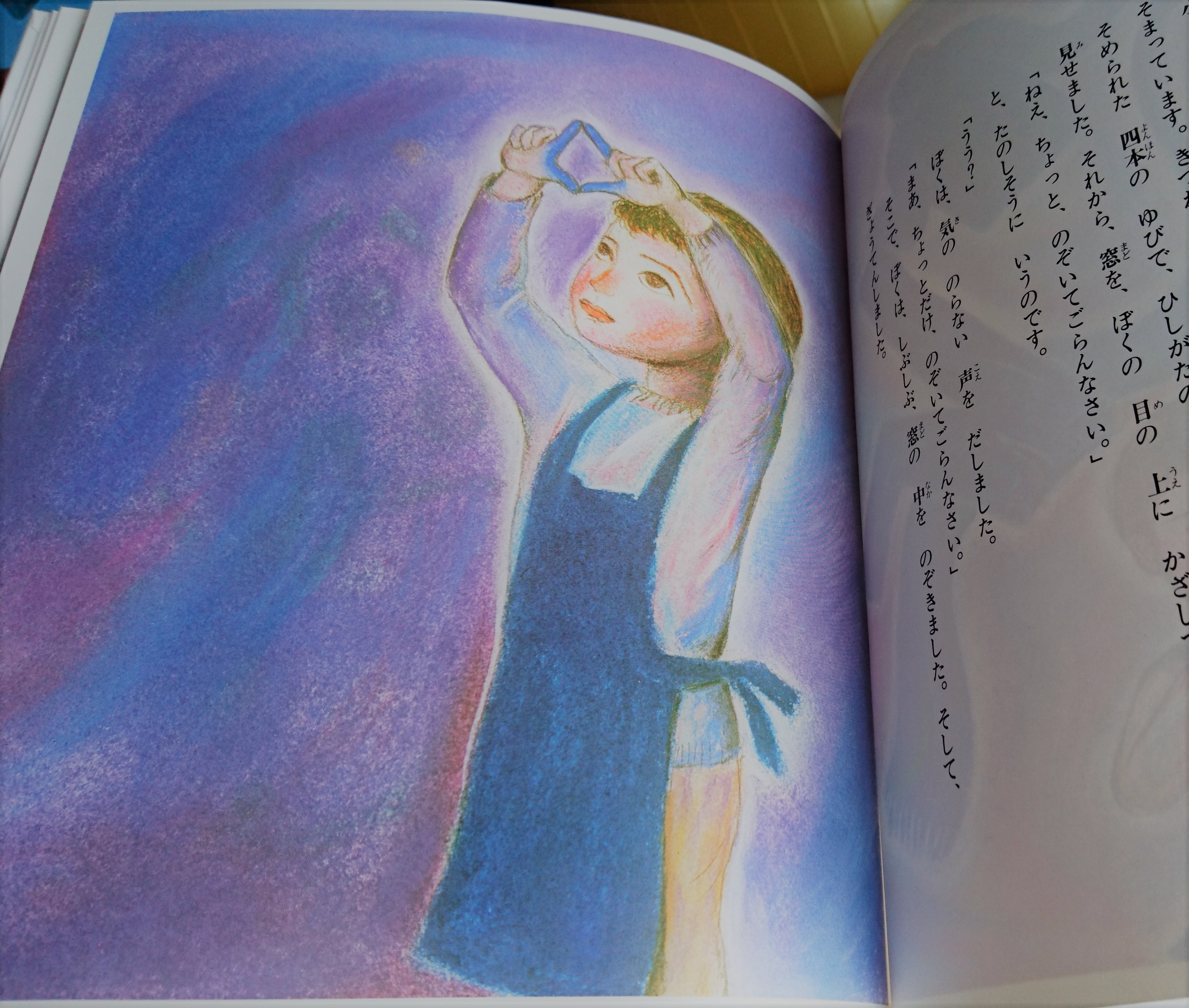

ある男の子が桔梗をすりつぶしてその汁を人差し指と親指に塗り染め、左右両方の指で菱形の窓をつくってのぞくと、そこに過去が見える……と聞けば、わかるだろうか。

染められた指でこしらえた小さな窓の中に、二度と会うことのできない相手や過去の世界が見えるという……なんとも心が苦しくなるような、切なくほろ苦い塊を思い起こさせる物語である。

私は大人になって「もう一度読みたい」と思い、国語の得意な人にタイトルが思い出せないけれどと尋ねたりしてたまに探していた。

さすがネット社会。10年前は検索しても引っかからなかったが、似たような質問をしている人がいて、ついにそれに回答しているページがヒットした。

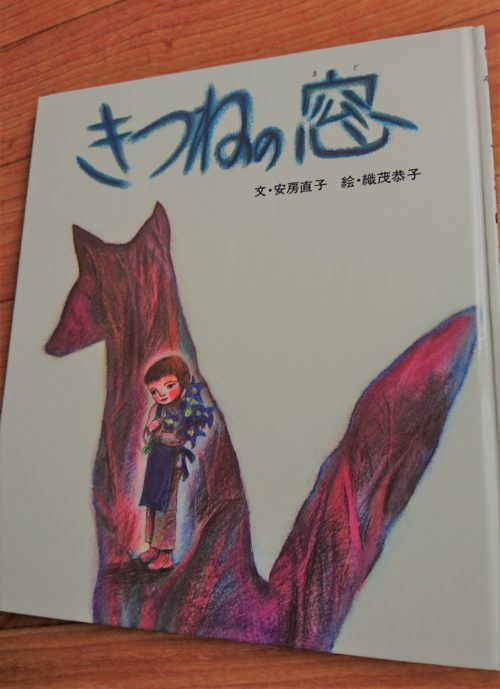

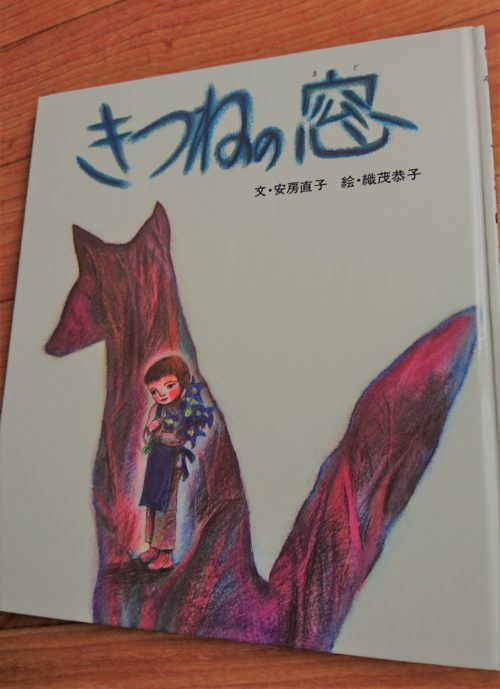

文・安房直子 絵・織茂恭子 『きつねの窓』

『きつねの窓』は、小学校6年の教科書に掲載されていたファンタジーだ。現在も教科書に載っているのかは不明。

『きつねの窓』あらすじを途中まで

猟師の「ぼく」は獲物の白い子ぎつねを追いかけて桔梗畑に迷い込み、「そめもの ききょう屋」という小屋に入る。さきほどの子ぎつねが男の子の店員に化けているのを知りながら、「ぼく」は接客を受ける。

「なんでも おそめいたします」というきつね。「そうそう、おゆびを おそめいたしましょう」

「ゆびなんか、そめられてたまるかい」

「ねえ、お客さま、ゆびを そめるのは、とても すてきなことなんですよ」といって、自分のゆびで菱形の窓をこしらえて、「ねえ、ちょっと、のぞいてごらんなさい」とうれしそうにいう。

「ぼく」がのぞくと、見事な白ぎつねが見えてびっくりした。

「これ、ぼくの かあさんです」「ずうっと まえに、だーんと やられたんです」「鉄砲で」

これで正体がバレたとも気づかずに、子ぎつねが桔梗の汁で指を染めるきっかけを話す。

もう一度死んだかあさんに会いたいと思った。そしたら、ある日、桔梗の花が話しかける。「あなたの ゆびを おそめなさい。それで 窓をつくりなさい」と。

感激した「ぼく」も桔梗の汁で指を染めてもらった。その指でのぞくと、昔大好きだった、今はもう会うことのできない女の子が見えたり、火事で焼ける前の自宅が映り、懐かしい母の声や死んだ妹の声が聞こえた……。

結末は伏せておく。

もう会えないはずの人に会うには

「強く願えば、思いはいつか叶う」だなんてことが、よく言われている。

実はこれ、気休めでも適当な話でもない、潜在意識という想念の世界では〝本当”だとされている。

「引き寄せの法則」とも言われるもので、その念が強ければ強いほど、引き寄せてしまうのだそうだ。

悪人が見事悪事をやりおおせてしまうのは、「絶対にモノにしてやる」という強烈な念が、まっとうな社会の人々の念をはるかに超えるかららしい。

とすれば、執念深い人は思いを叶えやすいし、志を立てて努力を惜しまぬ人は成功しやすいということだ。

良くも悪くも、ポジティブシンキングもネガティブシンキングも、念の積み重ねが人の行動を左右しているといえば、わかりやすい。

「会いたい」よりも「死んだモンが生き返るんかい!」とか「もう過去のことだから」という気持ちが強すぎて、まっとうな人々は強く思い続けることがなかなか難しいのも確かである。

私たちは、ふらふらと流されやすく、広大な〝想念の海”を身ひとつで泳いでいる頼りない生き物なのかもしれない。

それはいいとして……。

安房直子(あわなおこ)氏は、ファンタジーを得意とする作家とされ、「死者との対話」がよく登場することで知られている。ファンタジーとは、絶対にあり得ないことがあり得る世界を描ききってナンボである。

二度と会えないはずのあの人に会えるとしたら、誰に会いたいだろうか?

『きつねの窓』の子ぎつねは、あの窓からいつでも母きつねの姿を見ることができるから「もう、さびしく なくなりました」という。

「ぼく」もひとりぼっちだったので、子ぎつねが大事にしている小さな幸せに感激するのだ。

「きつねの窓」は「心の窓」なのだろう。孤独な二人が共有した、大切な人を身近に感じられる幸せ。物質的にではなく、心のなかで会うのだ。

突然愛する者が目の前からいなくなった悲しみを乗り越えて、たくましく今を生きられたらどんなに素晴らしいだろう。

過去のいろんな後悔が溢れるよりも、失敗してしまった苦い思い出を締め出すよりも、その相手を心から愛していたということを実感することから始められたら、心を温かくできるのにと思う。

今年もお盆がやってきて、自分の誕生日が来て、終戦記念日が通り過ぎて行った。夏は過去との対話を余儀なくされる。

『きつねの窓』って、こんな話だったっけと思いながら読み、またひとつ年をとった。