中世・近世の衣装をよりたくさん見たい人のために(随時更新)

天野川は、ヨーロッパの歴史や文化を旅先で追い求めるオタクをやっている。

そういうわけで、芸術品を始めとする当時の肖像画から当時の挿絵まで、とにかくバッシャバシャ撮影しているのだが、そのほとんどがWEBにアップせぬままだったりする。

基本的に、自らの知的好奇心のために撮りまくっているのだが、ふと、これまでの、そしてこれから撮影する写真の数々が、誰かの役に立つかもしれないと思い、「中世ヨーロッパの人々の衣装」をテーマにそれらを掲載することにした。

いろんな恰好の中世の人々が描かれており、それら情報が何かのお役に立てれば幸いである。

本題に入る前に。

衣装だけでいうなら、『中世ヨーロッパの服装』という専門書籍がある。(テキストをクリックするとAmazonに飛ぶ:以下同)

私も持っているが、オールカラーの絵とキャプションをひたすら列挙しているもので、参考程度ならあってもよいので、オススメしておく。

『中世兵士の服装』もある。

また、漫画家先生がドレス好きで、『麗しのドレス図鑑』なる本を出している。説明もあるし、イラストの参考になるのでこちらも紹介する。

イントロ:「中世・近世」を俯瞰して説明するとしたら

世界史が得意だった人はここをスクロールして読み飛ばし、画像に飛んでいただいてよい。

が、「中世って何だったかな」という方はしばしお付き合いを。

定義はいろいろあろうが、すごく乱暴に言うと、キリスト教を中心とした社会を「中世」ととらえるのがわかりやすいと天野川は考えている。

ローマ帝国が313年にキリスト教を公認し、キリスト教を国教化したのち、392年に異教を禁じて以降、一気に教会権力が強くなり、キリスト教を中心とした社会が確立した。それまでのローマ帝国内は日本と同様、多神教であった。それが唯一神のキリスト教しか認めないことになって、西洋はキリスト教文化になるのだ。

その後およそ1000年、つまり5~13世紀の西洋では、何事も宗教から脱することができず、科学や芸術の前進が妨げられていた。これが「暗黒の中世」である。

さて、14-15世紀のルネサンス期を中世後期と考えるのが普通のようだが、私はルネサンスが中世の終わりであり、その後の1~2世紀は近代に向けた過渡期ととらえている。

この過渡期が「近世」で、王侯貴族による中央集権国家へと力関係が傾き、16世紀から起きる宗教改革でローマ・カトリック教会の堕落が糾弾され、プロテスタントと二分化されていく。

つまり、近世になると、キリスト教会の弱体化が顕著になり、ローマ・カトリック教会や宗教至上主義が歴史のうえで“主役の座”から下り始めたというわけだ。

だ・か・ら♡

近世になると、宗教画が減り、お金持ちや貴族たちが豪華な衣装をまとった肖像画がグーンと増えたりするんだな。

最大の権力者が王侯貴族と豪商に変わるんだ!

もし「マリー・アントワネットみたいな衣装を見たいわ」ということなら、王侯貴族が主役の宮廷文化華やかなりしころ、18世紀の衣装を多く掲載している下記ページを参照されたい。

中世が変わっていく様を絵画で読み取る

くどくど時代の移り変わりを書いた理由は2つある。

ひとつは中世のヒエラルキーのトップが聖職者であると言うため。

ふたつめは、中世の市井の人々の姿かたちがあまり出てこない理由をキリスト教会の宗教至上主義のせいだと言いたかったからだ。芸術は神のためのもので、聖書の名場面や偉人以外は描く理由がない。

それが一転して、ルネサンスでは、金持ちがこぞって肖像画を人気画家に描かせ、お屋敷に飾るようになる。宗教画もルネサンス画家によって美しく華やかに描かれだすのだ。

そういう目でみると、中世で人を描いたモチーフは圧倒的に宗教画であるが、宗教画はキリスト教会からすれば権力を強大化するためのプロパガンダ(宣伝)とも言えるので、その意図をもって描かれた人物像をここでたくさん載せても意味をなさないと考えた。なるべくプロパガンダの外の方たちを載せたい。

さて、衣装の本題。

掲載順は中世のヒエラルキーの頂点から始めるとしよう。

聖人を描く:典型的な宗教画

実は宗教画はこのテーマの主旨ではない。宗教画の典型は聖書の世界を表現する芸術であるということなので、想像上の理想世界でよい。そのため、宗教画の登場人物の衣装は少し触れるだけとする。

聖母子像

なんといっても中世では「聖母子像」以上に多く見かけるモティーフはない。

ということで、”聖母の画家”の異名を持つラファエロの聖母子像「ひわの聖母」を紹介する。

裸のイエスと天使は置いておいて…見てほしいのはマリアの衣装。ピンクの服に青衣をまとっている姿がマリアの典型的な表現だった。詳細は下記を参照。

聖人

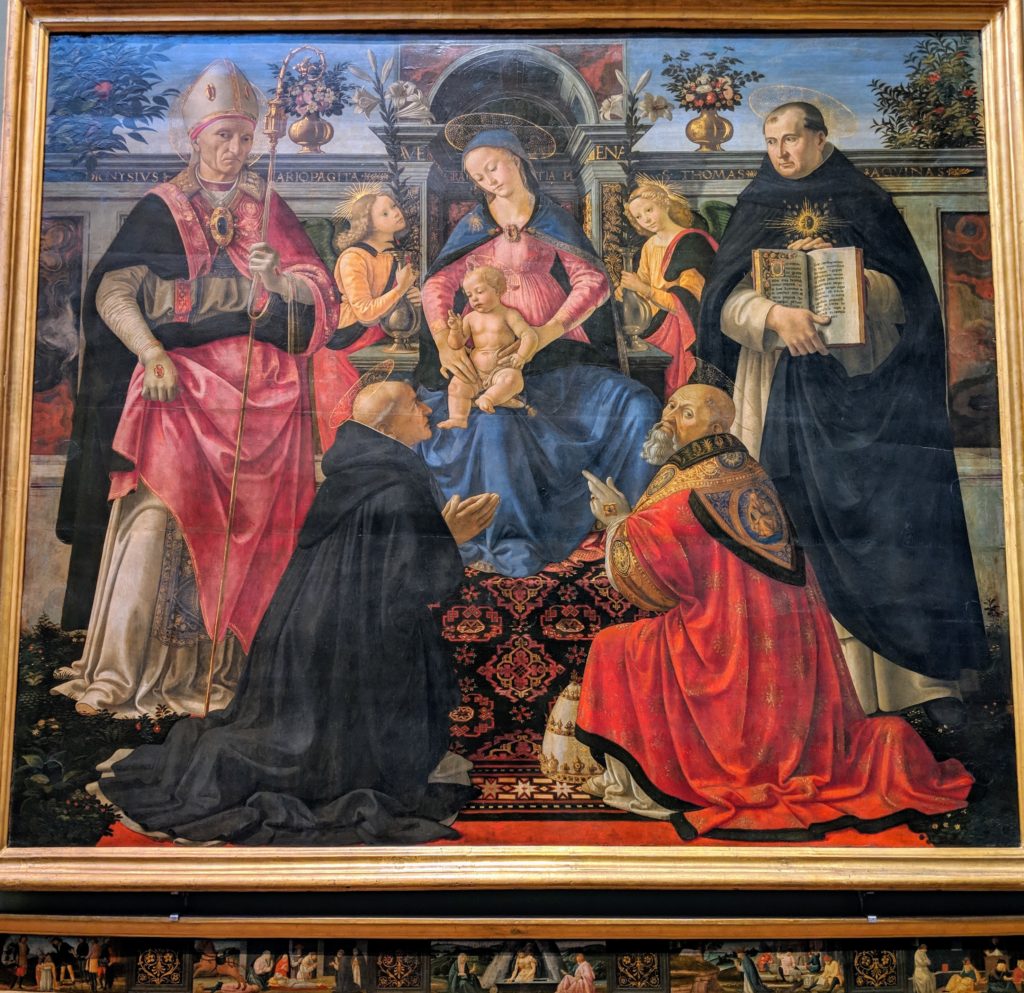

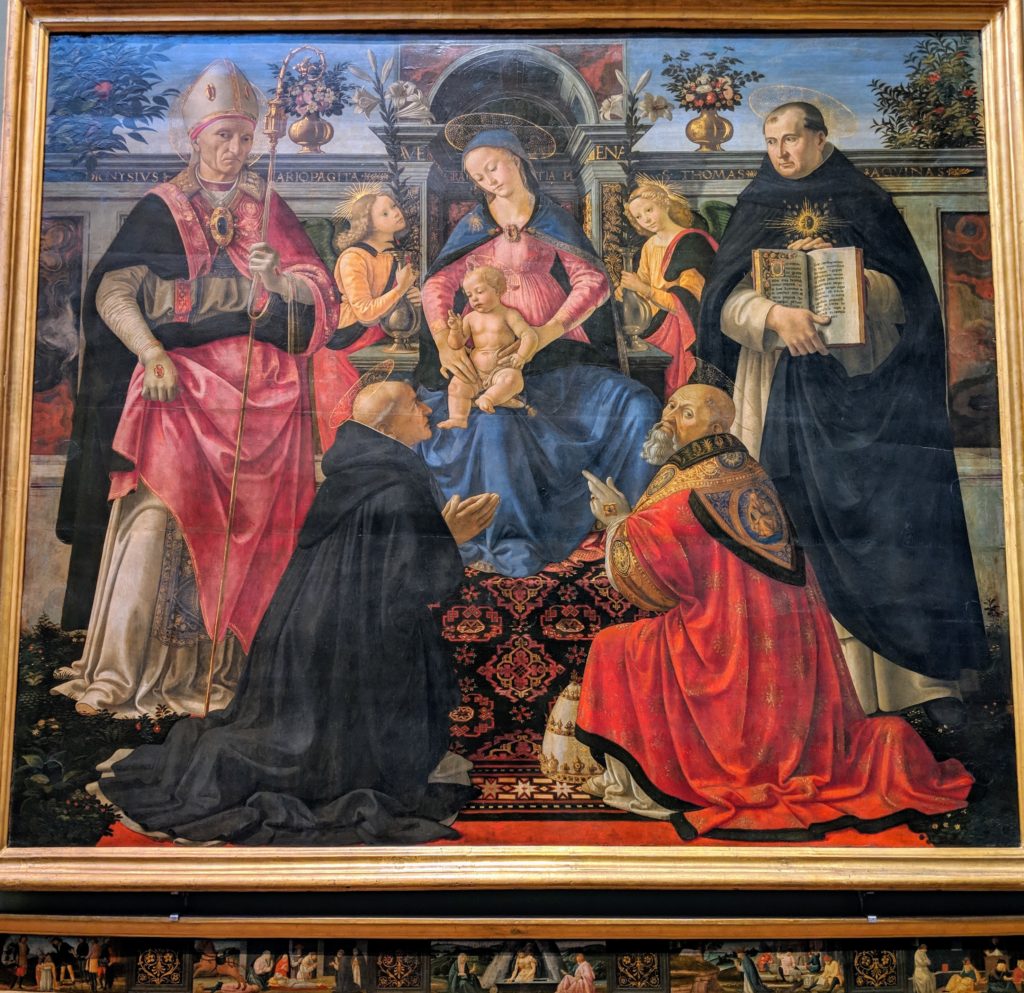

ギルランダイオ作、聖母子と2人の天使、4人の聖人。「聖母子」とは聖母マリアと幼子イエス・キリスト。聖人は聖トマス・アクィナス、聖クレメント、聖デニス、聖ドミニク。誰が誰やらわからないが、聖人の後ろ姿がわかるので。

上位聖職者の祭服と持ち物

中世のヒエラルキーの最上層は聖職者であり、そのトップはローマ教皇。その次に位の高い僧は司教、枢機卿(カトリック教会における教皇の最高顧問)などがいる。

聖職者が着る服を「祭服」というのだそうだ。正式な祭服が作られ始めたのは5世紀ごろと言われているから、教会の確立とほぼ同時に定められたのだろう。現在は簡素らしいが、全盛期はこんな感じ。

祭式の時はゴージャスで、頭に宝石がちりばめられたミトラ (司教冠)を着用し、キンキラの「司教杖(しきょうじょう)」を手に持ったりする。もう一方の手には聖書を携えているのだろう。

いずれの持ち物も、司教(主教)の権能の象徴である。

司教杖は羊飼いの杖に似せて、先端が曲がったゼンマイのような形をしている。よく例えられるのが聖職者は羊飼いというもの。民は迷える子羊で、彼らを教え導くのが聖職者の仕事である。

枢機卿、司教の服装については、下記を参照のこと。

その他聖職者たち:清貧をモットーとする修道士など

ゴージャスではない聖職者たちは、おおむね質素倹約なイメージ。

カトリック教会の修道士の髪型は、てっぺんを剃り上げた「トンスラ」。

どうみてもカッパじゃないか!

長髪が男性の象徴とされていた中世初期に、トンスラは俗世と決別した聖職者のアイデンティティの一部として普及し、13世紀には全聖職者に強制されたのだとか。

どんな男前も台無しである…。

次は、15世紀後半フィレンツェで神権政治をしたサヴォナローラ。マントをはおり、帽子はカピュースというものだと思われる。

追記:聖職者の生計を支えるもの

「聖職者は何で生計立てているのか?中には贅沢な衣装を着て、どうなっているんだ?」という疑問もあると思う。

中世では、10分の1税というのがあり、皆からきっちり税金として徴収していた。また、どの町にもある教会が人が生まれたときの洗礼から死ぬときの葬式まであらゆる儀礼を執り行うので、これに属さないとコミュニティから外されることを意味し、キリスト教徒にならないという選択は基本的になかった。

また、貴族の子弟が聖職者になるので、寄付もあったろうし、イタリアの修道院は土地の開墾や所有をしていたのが普通ということなので、生産活動もあったはずだ。賊が普通にやってきて略奪される中世という時代、武器をとって戦うことも、要塞化して地域を守ることも、農民が逃げていった土地を開墾したのも修道士たちだった。パンとワインの製造が生きるために必要。

治安が安定して土地がまだ使えるとなると、やがて農民たちが還ってきてくれる。

聖職者たちは社会秩序を保つ役割も担っていたということだ。

神聖ローマ皇帝の衣装と持ち物

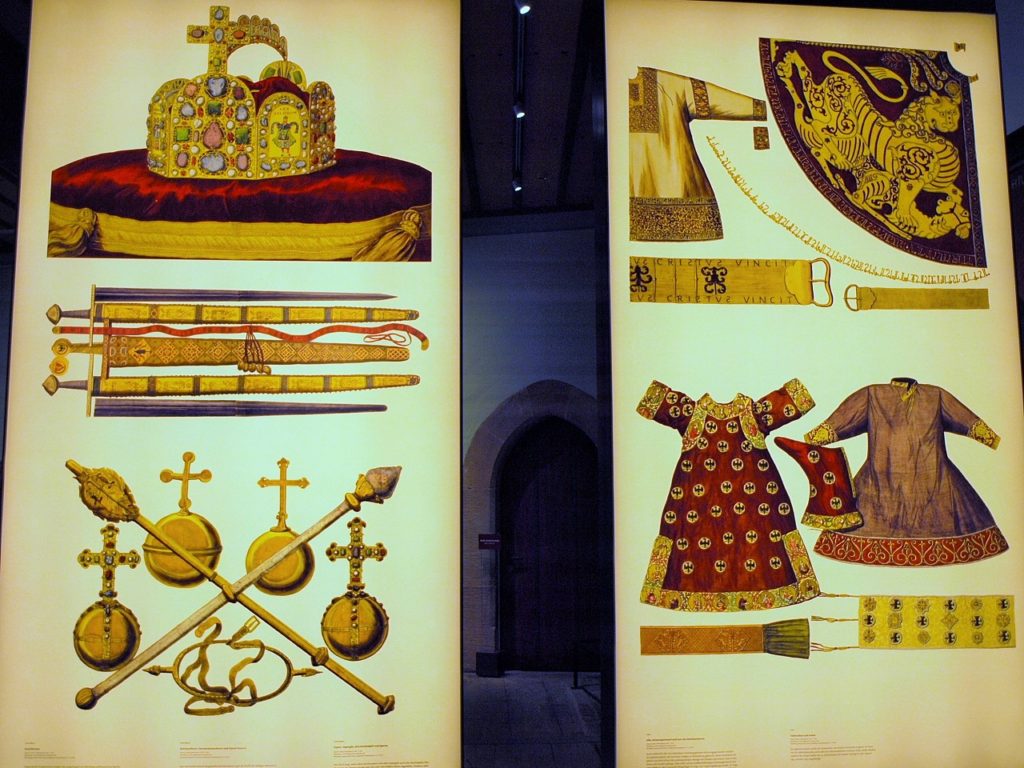

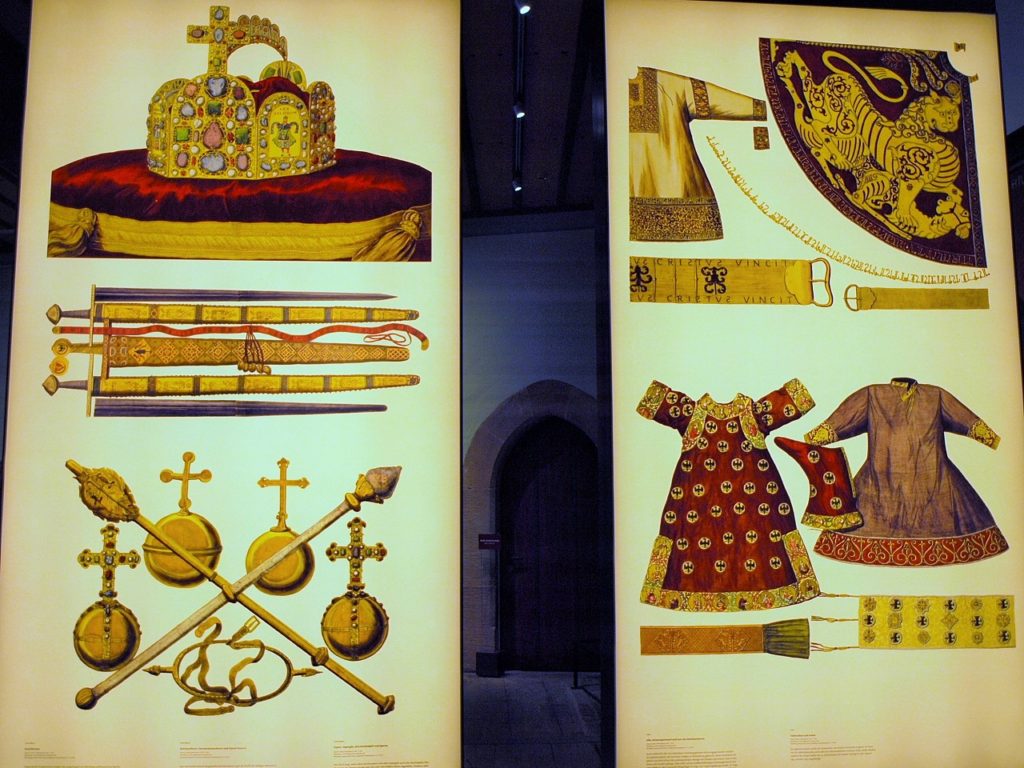

次は、ドイツ王=神聖ローマ皇帝の衣装。金と権力があるので、ひときわ輝いている。

こちらはデューラーが描いた「シャルルマーニュ」、カール大帝のこと。

カール大帝(在位768-814年)はフランク王国の全盛期の王であって神聖ローマ皇帝ではないのだが、不思議と16世紀あたりの神聖ローマ皇帝の格好で描かれているので、参考のため載せる。

この絵はずっとカール大帝の衣装とされていたが、さまざまな研究により、当時のものではないと判明している。

帝国の聖なる品や皇帝の式服がいかに身につけられたかを示すための絵を制作することになって、あのドイツ・ルネサンスの巨匠デューラー(1471-1528年)が街の役所から指名を受けて制作したいきさつがある。後世、過去の偉人の姿を現代に近づけた服装にして描くことはよくあることだ。この絵も、そうやってカール大帝を描いたのではないだろうか。

カール大帝のファッションをみてみると、まずは帝国王冠。戴冠式装束である「ダルマティカ」という古代ローマ以来のT字形の寛衣をまとい、その上から典礼において聖職者が首ないし肩から前に垂らして掛ける帯状の布「ストラ」を掛け、「マント」を羽織っている。典礼用手袋を着用し、右手に帝国剣、左手には帝国宝珠を持っている。これらの宝物の大半はウィーンの王宮内にある宝物館(ウィーン美術史美術館の一部門)に現存しており、カイザーブルク城で展示されているのはレプリカとのこと。

デューラーにはもう1枚絵を依頼されており、「皇帝ジキスムントの肖像画」(1511/13)も同時制作している。対をなし、「二皇帝像」と呼ばれており、ニュルンベルクのゲルマン国立博物館でも対で展示されていた。表の目的はさておき、真の目的はジキスムントと偉大なシャルルマーニュを並べることで、当代のジキスムントの権威を高揚させたかったのではないかと天野川はいやらしく考えてしまう。

神聖ローマ皇帝の身なりについて決まり事ができた話をする。

14世紀半ばになると、神聖ローマ皇帝位の選出の原則を定めた帝国基本法である「金印勅書(きんいんちょくしょ:黄金製の印章が付された公文書)」が公布されるのだが、そのなかに帝冠、王笏、剣、宝珠、さらには戴冠式の際に皇帝が着用する式服など帝国宝物はこうあるべきとキッチリ記されている。これら祭服や宝器類の多くはカールゆかりの品と考えられていた。

皇室の権威の象徴となる「帝国宝物」を1424年以降ニュルンベルクに保管されることが決まった。それをさせた皇帝が対で描かれているこのジギスムントである。最も重要な宝物は聖槍、皇室の王冠、剣である。 年に一度、宝物はメインマーケット広場に展示されるのだが、前夜には宝物をニュルンベルク市の管轄下にあった聖霊救護院内の聖霊教会に保管していたとある。お披露目まであったその理由は、それらを所有することがカール大帝に連なる正統な皇帝であることを証明することと、本物を見たいという欲求を掻き立てるためだ。完璧なプロパガンダである。

皇帝の戴冠式には、ニュルンベルク市使節団が宝物を式が行われるアーヘンまで搬送した。

そういう目でさきほどの「二皇帝像」をもう一度見てみよう。

元来、絵画や彫刻は実物の「不在」を補う役割を果たすものであるのだが、この「二皇帝像」は皇帝顕彰のためというよりも、ニュルンベルクがその保管を誇りとする「帝国宝物」の”肖像”だったという人もいる。主役は人物ではなく、衣装と宝物というわけだ。

実際、歴代皇帝の恰好をみれば、その決まりに則っているだけあり、神聖ローマ皇帝なのだなということがわかる。

帝都ニュルンベルクでは、こうした品々を製作、保管していた歴史があって、腕の良い職人が集まったばかりでなく、正当な皇帝が所持すべき宝物群が存在するからこそ帝国内での社会的地位を確固とすることができたのだ。

ジギスムントがカール大帝の横に並ぶのには訳があるのだ。

神聖ローマ帝国の居城があるニュルンベルクについては下記参照

貴族の衣装

聖職者の下の層は、王侯貴族。これまた特権階級。土地所有者で権力のある家系の継承者とその家族。家来や騎士もそれにあたる。

ここでは省いたが、よりくわしく城の住人や騎士、甲冑について知りたい方は、下記のカテゴリより参照されたい。

さて、15世紀半ばの貴婦人が描かれているので紹介したい。

この婦人は、「エスコフィオン」という当時流行った帽子をかぶっている。豪華な錦や金銀モール、宝石などのついた頭飾りというか帽子のようなもの。ヴェールも高価そうだ。そして、やたら額が広い。隣は彼氏?

1350年ごろから額の生え際の髪を除毛して額を広く見せるのが流行したそうだから、そういう時代の絵。

すべては美女の条件、肌の白さを見せるために、眉を剃ったり、生え際を剃ったり抜いたり、白粉で白塗りにしたりと、結構大変だったようだ。

この絵は婚礼祝宴の場面と考えられている。当時のフィレンツエの街並みと建築物(左側に洗扎堂)、さらにはルネサンス時代の衣装が描かれていて興味深い。

「エスコフィオン」と円錐型にとがったヘニン型帽子の区別があまりつかないが、右から3人目の貴婦人はヘニン型帽とヴェールのようだ。当時の女性は、髪をまとめているのが多いが、それは垂らすのがふしだらだという考えがあること。さらには、既婚女性は、髪を隠す必要があったので、こうした帽子が流行ったのだろう。

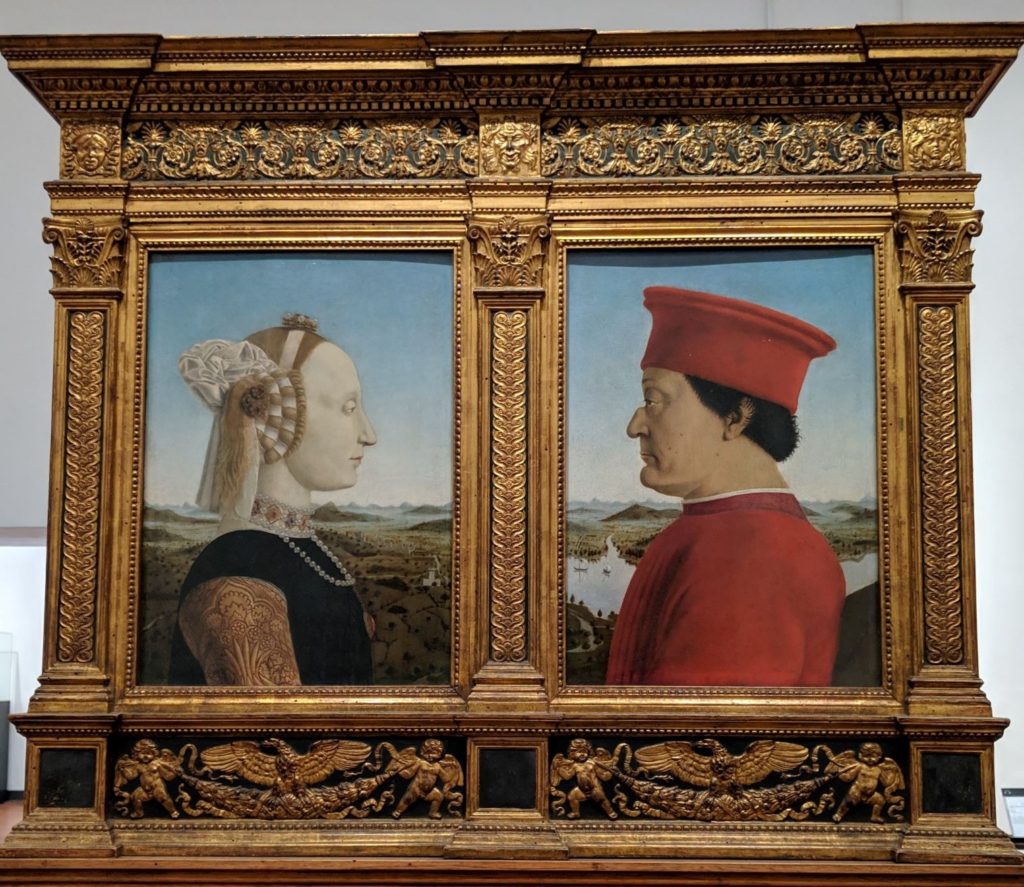

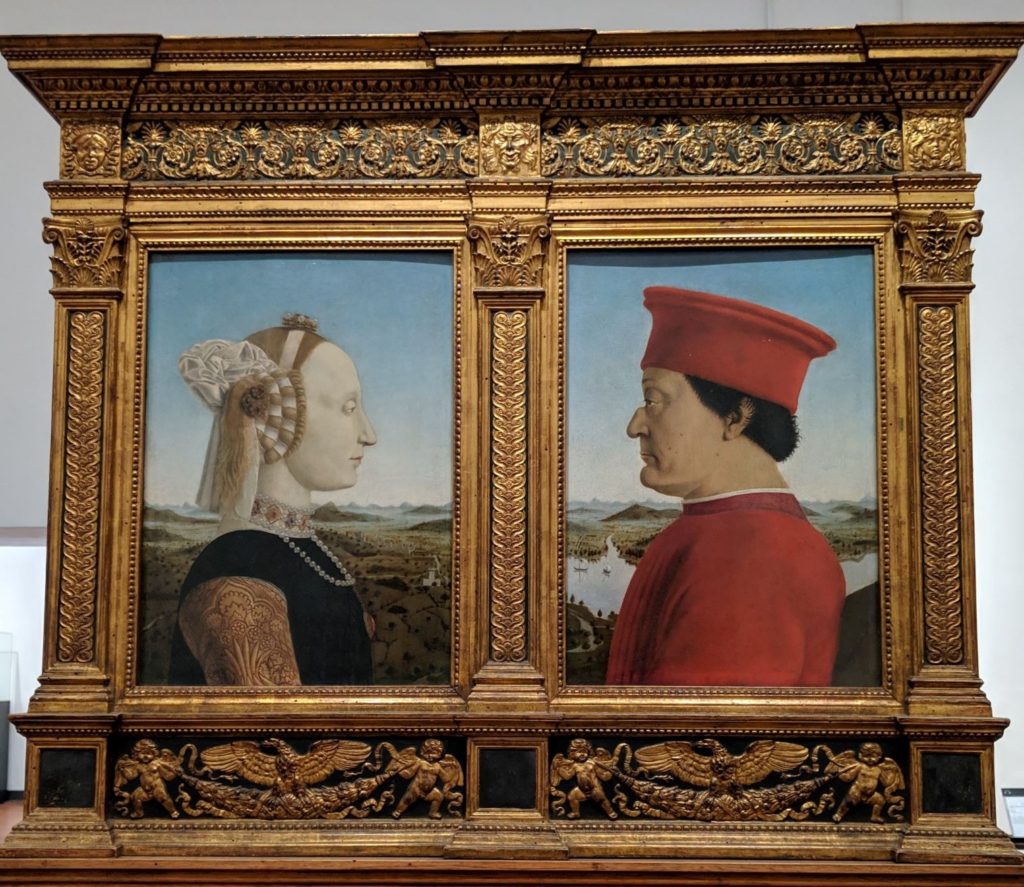

↓は有名なウルビーノ公爵夫妻の肖像だ。こちらは真っ白というか青く血色の悪い顔の貴婦人。やはり眉がない。

そういえば、16世紀のイングランド王、エリザベス1世(肖像画掲載はここをクリック)なども顔真っ白の肖像画を想起する。皆、美女アピールであろう。

女性も男性もロングヘア。

ちょっと一息。

美しい女性を描かせたら秀逸なフィリッポ・リッピによる「聖母子と天使たち」。額はいじっていないので、現代人の我々からみても美しく見える。聖母子は庶民に見えず、かといって貴族かといわれるとわからないが、恰好はどうみても貴族のそれだ。

↓ボッティチェリの聖母子像。フィリッポ・リッピの絵と似てる。フィリッポ・リッピはボッティチェリのお師匠さん。だから、ボッティチェリもこういう系統の女性美をちゃんと描いた画家だった。

当たり前だが、貴族たちは絹のドレスを着ていた。だから、歩くと衣擦れの音がして、キュッキュと言ったそうだ。現代の絹とは材質が違うようで、当時の絹を紹介するTV番組を観たときにその音を聞いた。服のひだや照り、衣擦れの音まで、すべてが高貴だったに違いない。

もうひとつ聖母子像。こちらは、なんだかかわいくない…。

フランス王ルイ13世の弟オルレアン公ガストンの2番目の妃。フランス貴族の絵をウフィツィ美術館が所蔵していた。

こちらはルーベンスの作2つ。イザベラはルーベンスの妻。黒い衣装は肌を白く見せて、美しい。

また、肌を白く見せようとするのは女性だけに限らず、16世紀くらいからの流行りで男性も青白く見せたいがために黒い服を好んで着ていたりするのだそうだ。色白が高貴な人の印象を与えるというのは貴族共通の認識であった。

_R-400x468.jpg)

_R-400x468.jpg)

フィレンツェ大金持ち(成金)の肖像画

成金とは、メディチ家の人々のこと。彼らも各国の貴族に嫁いで、その子が王位継承者となっていることを考えると、貴族みたいな生活をしていたので、区分けする必要がないかもしれない。

コジモ・デ・メディチはメディチ家の当主で、商人として優れ、芸術のパトロンだ。息子のロレンツォとともに、フィレンツェ・ルネサンスの功労者。ふたりは当時のフィレンツェ芸術のほとんどに関わっている。

コジモはブルネルスキ、ドナテッロ、フィリッポ・リッピ、フラ・アンジェリコらのパトロン。

-376x501.jpg)

-376x501.jpg)

息子はロレンツォ・イル・マニーフィコ(偉大なロレンツォ)という名で称えられ、フィリッポ・リッピ、ボッティチェリ、ミケランジェロらのパトロンである。

初代トスカーナ大公でありメディチ家の人、コジモ1世。

ウフィツィ美術館や、ヴァザーリの回廊などを建設し、今日のフィレンツェの景観を作り上げた人でもある。

-400x489.jpg)

-400x489.jpg)

だが、妻と子2人はマラリアで死んでしまう。皆、美しくかわいらしい。痛ましいが彼らの肖像画は残っている。

こちらはメディチ家の人だが、黒人の血が入っているせいか肌色の特徴があったため、通称イル・モーロ(il Moro)=ムーア人と呼ばれていた。

枢機卿ジュリオ・デ・メディチ(のちに教皇クレメンス7世)がメディチ家の黒人奴隷に産ませたともローマの農民の子ともいわれている。どちらにせよ、庶子だ。

↓こちらはボッティチェリ本人とも、メディチ家の誰かともいわれていて、モデルが誰かわからない作品。

染料が高価であった黒い衣服に赤いベレー帽は当時のフィレンツェの富裕層の典型的な服装と言われている。

【参考】ヴェネツィアの高級娼婦とその周辺

【イタリア】ルネサンスの何が凄いの?でも取り上げたのだが、『娼婦ベロニカ』(原題:Dangerous Beauty)というハリウッド映画も紹介したい。こちらは16世紀ヴェネツィア、美貌と知性を持つ実在の高級娼婦(クルチザンヌ)、ヴェロニカ・フランコの半生と恋の行方を描いたお話。

映像は美しく、ストーリーは当時をよく描いており、高級娼婦とそれに群がる貴族たちが登場するので、衣装も必見である。

『恋におちたシェイクスピア』のプロデューサーが担当。

主演は『ブレイブハート』のキャサリン・マコーマック。

衣装デザイナーはアカデミー賞受賞のガブリエラ・ペスクッチ。

もう言うことない。

近世と思われる絵画と貴族の装飾品

トリノのマダーマ宮殿の展示から装飾品を紹介する。

ペンダントトップやボタンやカフスだろうか。

こちらは、ベルトとキンキラなバックル。隅々まで装飾が施されている。

トリノはサヴォイア家という貴族が統治していた。まぁ、見て思ったのは、お金持ちの地域だねということ。

ここからはトリノ王宮より。近世の絵画が並んでいた。雰囲気が違う。

庶民:農民、職人など

下の絵は、神学者マルティン・ルターとその妻。彼らを庶民と呼んでいいのか迷うところだが…。

ルターはドイツ宗教改革の中心人物で、カトリック教会の元修道女と結婚したことで牧師の結婚という伝統をつくったことでも知られる。庶民の出である。右の妻は貴族出身。

ドゥオーモ付属博物館にあるジョットーの鐘楼を飾っていたレリーフと彫像群のオリジナルが展示されていて、農耕、酪農、天文学、職人仕事などの様々な職種の人が彫られており、その一部を紹介する。色はついていないが、こんな姿も参考になろう。

こちらは大工か家具職人、その内儀だろうか。

続きはどんどん更新していく予定。下記を参照のこと。

>>ファッション・ギャラリー:中世・近世の衣装シリーズ