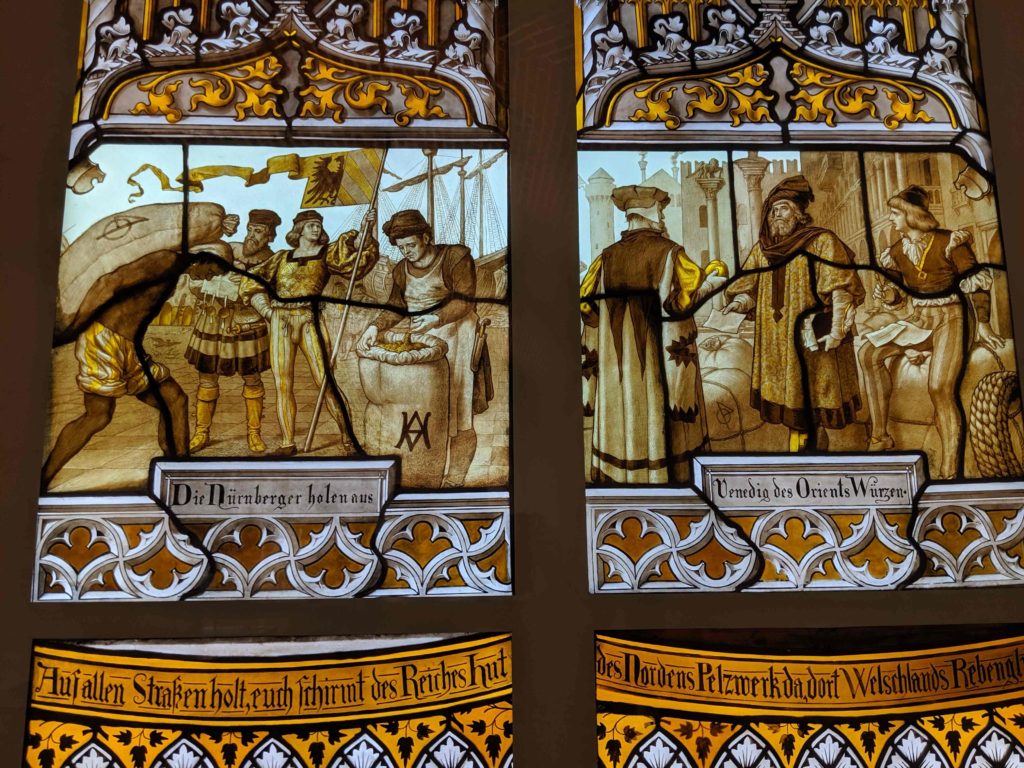

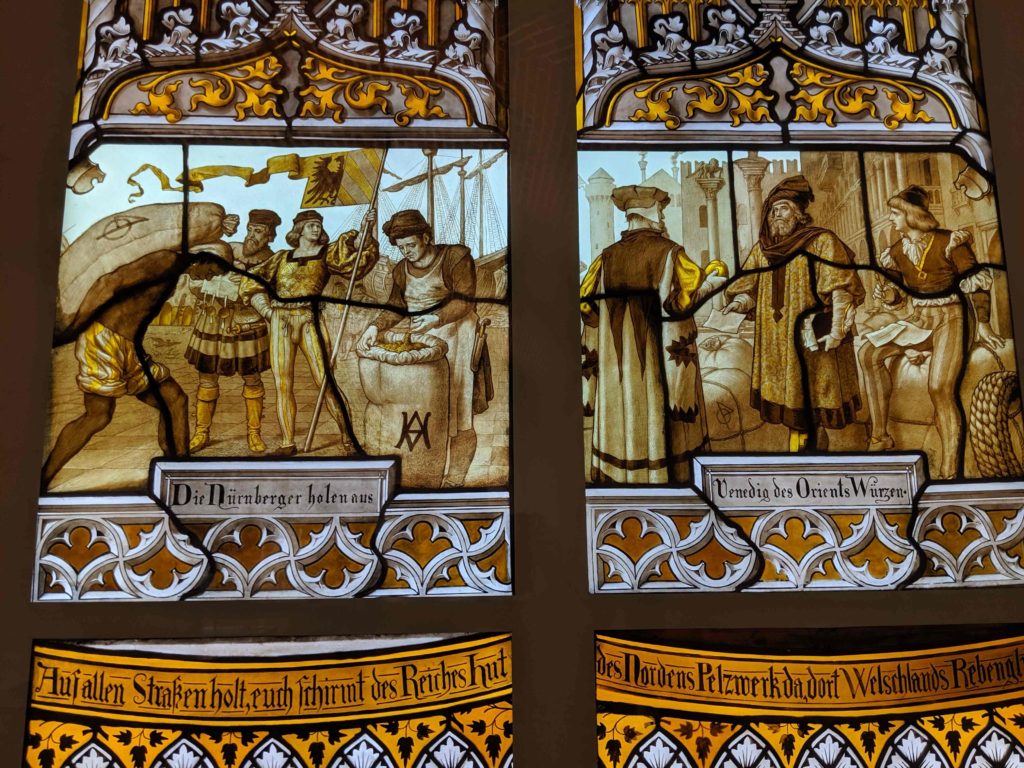

ゲルマン国立博物館でみる近世服装ギャラリー

ドイツのニュルンベルクにある「ゲルマン国立博物館」は、実によい博物館だ。

数時間では見終えることはできないほど豊富で、古代から現在までのドイツ語圏の生活に関するあらゆる分野にわたっており、およそ2万点を所蔵。「ドイツの芸術と文化に関連する最大の博物館」というのもうなずける内容であった。

その中から、実物のドレス、貴族の肖像画、さらには庶民の生活がわかるタペストリーなどを紹介する。

今回は肖像画ばかり。というわけで、必然的にルネサンス以降のものになる。

ルネサンス期にならないと、お金持ちが肖像画を積極的に描かせるようにならなかったことは先述したとおり(下記【1】参照)。

【1】同様、『中世ヨーロッパの服装』『中世兵士の服装』という専門書籍を紹介する。(テキストをクリックするとAmazonに飛ぶ:以下同)

また、漫画家先生がドレス好きで、『麗しのドレス図鑑』なる本を出している。イラストの参考になるのでこちらも紹介する。

ルネサンス時代(15-16世紀)の肖像画

ドイツのルネサンスで有名どころの画家はデューラー、グリューネヴァルト、クラナッハ、ホルバインなどだろう。なかでもデューラーはやはり別格であるため、トップバッターで紹介したい。

モデル殿も、当然のことながら一張羅をお召しになっていることがほとんどだが、まずは割と質素なデューラーのお母さんから。

こちらは、裕福そうな装いをしている花婿。右手には忘れな草のブーケを持っている。

ここにある最も重要な作品のひとつは、下図のデューラー作「シャルルマーニュ(カール大帝)」と「皇帝ジキスムント」の対の絵だろう。

詳細説明は下記【1】内の「神聖ローマ皇帝の衣装と持ち物」にあるので、参照のこと。

>>中世・近世ヨーロッパの衣装【1】導入編

下は、左の食事シーン、右は教会へ行くところのよう。画家は不明。

ここから2つはクラナッハの絵。彼の絵は独特の雰囲気と表情で有名。

これはじいさんを騙す女。「溺愛する老人が若い女性の犠牲者になった」と解説にある。いつの時代も…。

その下はローマの真実の口を絡ませた絵。嘘を言うとライオンに噛まれる寓話だけれども、まずいことには口をつぐみ、言えることだけしゃべっているので、ライオンは噛まない。騙される男性? 鼠色の男は「愚か者」役。

中世後期のよく使われた「不貞の罪で告発された女性」がテーマ。

この真っ赤な衣装の女性、説明によれば「異常なほどの豪華な衣装は、貴族の娘の結婚式であることを示している」とある。

赤いシルクのドレスを着て、髪のキャップの上にベルベットのベレー帽、手には犬。 白いリネンの袖はブレスレットで支えられ、シャツの胸はロゼットと真珠で飾られている。 3年後、彼女は夫のもとを去ったとか。

先頭の女性はハイネックの黒のドレスと白いフードをかむり、その後ろの娘同様、露マークの付いたチェーンをしている。結婚した娘たちは金色のフードの下でベールで髪を覆い、未婚者は三つ編みをする。

服は黒または濃い青で、袖は広い。金の鎖とベルトは宝石として機能。娘の一人は、ボンネットのビーズ細工、覆いのないよだれかけ、白い毛皮の袖で強調されている。

この茶色の男性は、寒い国の人か、寒い時期の装い。

下は、ドイツ人画家がヴェネチアに行って2人の妊婦に会ったとある。「使用人は高価なベネチアのファッションを身に着けている」とあるが、右端の女性のことだろうか。

近世のお金持ちの正装:17世紀のドレス

ルネサンスまでは、皆さん地毛だし、芸術家も割と「節度」を持って絵を描いていた気がする。「節度」とは? 忖度しすぎないことを指すのだが。

17世紀ころから金持ちオーラ全開。宮廷画家というお抱え画家を手に入れる貴人たちが多くいた。城やレジデンツといったところでも「宮廷画家」の仕事をたくさん見た。

絵画は当時を知れる資料とはなるが、すべてが真実かどうかはまた別であるということをしみじみ思う。

どういう意味かというと、宮廷画家や肖像画の絵師たちが不都合な真実のままに描くわけがないから。

おそらく実物以上! これができないと優秀な画家とはいえないに違いない。ドイツのニンフェンベルク城の美人画ギャラリーを見て、深く学んだのだ。宮廷画家の腕前がすさまじく、「こんな美女が36人もいたのか?」と訝しく思って調べたら、案の定「美化して描いた」とある。実物写真と絵画を見比べて驚愕した。「やりすぎだろ、コレ」と。

詳細は>>中世・近世ヨーロッパの衣装【4】ニンフェンブルク宮殿★前半>宮廷画家の仕事ぶり

というわけで、女性のウエストは細く、顔は美人に。男性は威厳たっぷりでいながら、腹を凹ませた美男子で髪も多め。そういう視点で、あくまでも衣装にフォーカスしてみていただきたい。宮廷画家は固定給をパトロンからもらっていることも多いので、ありのままを描いたら…飛んでしまうわけだ。察して差し上げよう。

彼女の服はフランスのファッションをモデルにしており、貴族の娘の新しい貴族的地位を強調している。

豪華な服は彼女が裕福であることを示している。 彼女の帽子には、銀の花と金の花が刺繍されている

フランス貴族

近世のお金持ちもしくは王侯貴族の正装:18世紀のドレス(実物)を中心に

実物コレクションがあったので、肖像画の前にドレスから紹介する。

収蔵品としては、1700年~1970年のドレスということだが、私が見たときは最近のものはなかったように思う。

18世紀ころ、貴族はもちろん、裕福な商人の家ではこのようなドレスを着ることができた。

近世のお金持ちもしくは王侯貴族の衣装:18世紀絵画

突然カツラ率が増える。これも時代なのだろう。

18世紀コーヒータイムのご一家を描いたお金持ちのライフスタイル。皆さん白いカツラを着用。カツラは正装時のアイテムなので改まった食事の後、ヴァイオリンを聴きながらのリラックスタイムなのだろうか。

こういうゴージャスな恰好をしていながら、実は、絵の一家は中産階級であって貴族ではない。

歴史の話をすると、18世紀以降は商工業主が台頭してきた時代。1776年だとフランス革命の少し前。お隣のフランスでマリー・アントワネットたちがダンスをしていた時代だろうから、金さえあればデザイン性に優れたものが手に入ったに違いない。

ちなみに、ヨーロッパでの貴族の割合は多くて全体の2%程度であり(一部を除く)、産業革命時代までは時代を動かしていた層であるのだが、商工業主たちも、それと劣らぬ生活を送っていたことがわかる。

お次もカツラ着用。ところで、白髪だからといって、年寄ということではない。カツラについては後述する。

先ほどの実物のドレス展示とともに肖像画が立てかけられていたので、同時期の18世紀の装いと思われる。他国でも似たようなカツラ、服装の婦人画を同時代でみているので、このような流行りであったのだろう。

この子、弓矢を手にしているのだが、「昔の貴族は女性でも弓をいっていたのか」と真に受けてはいけない。

夜会の衣装も、肖像画での衣装も、何かテーマを決めてあつらえたものであろうし、アイテムもさまざま。絵画だと、どんなポーズをとろうかしらと遊び心もあるはず。「今回は古代ローマ風に」「ギリシャ神話で」「イタリアの農民娘がいいわ」「今最も流行りのものを!」などさまざま。

貴族や富裕僧の女性は、一家の財力の象徴であり、見せびらかしの役割を負っていた。

話は貴族らの邸宅の一室に移る。

美術館の先駆は、貴族のプライベート・ギャラリーだった。

19世紀をすぎるとコレクションが増えすぎて宮殿内に飾り切れなくなり、コレクションを収蔵し展示するだけの建物=美術館/博物館が造られるようになった。

18世紀の典型的な絵画ギャラリー

そういえば、バイエルン王国のヴィッテルスバッハ家も、大量のコレクションの置き場に困り、ピナコテカ(絵画廊)を築き、一般公開したといういきさつがある。それが現在でもミュンヘンの見どころとして人気のピナコテーク(美術館)である。

朝食に王子が牡蠣を食べている。男性二人はガウンを着用。

右に彼の娘Friederike Sophie Auguste、左に宮廷画家がいて、画家は誕生日のお祝いメッセージを読んでいると思われる。「画家がなぜ近侍のようなことをするのか?」と思うかもしれないが、実際彼らはそういった役割を兼務していた。宮廷画家も、ヤン・ファン・エイクやディエゴ・ベラスケスのように外交官・行政官を兼務している者もいた。

おそらくマインツの大司教に仕えていた男性とその妻。

【閑話休題1】ハーレクインヒストリカルの漫画で歴史を楽しむ

今回の私の旅とは関係ないが、こうしたドレスや歴史背景などを手っ取り早く知りたければ、「ハーレクインロマンス」の「ヒストリカル」という分野もなかなか面白く楽しめる。

漫画と小説があり、小説が原作で、それを日本の漫画家さんが絵を描いてアレンジを加えている。

そういうわけで、絵としてみたい場合は、漫画がオススメである。漫画家先生たちは何かを参考にして絵を描いているはずなので、時代考証もそこそこやっていると思われる。

ハーレークインと聞いて、アレルギーを起こす方もいると思うが、特にヒストリカルは原作を読んでもエログロ度は少ないし、時代背景も描かれている。また、本場の方々も歴史を勉強されて小説を書いているはずなので、モノの考え、習慣などが垣間見れて勉強になる。

私の個人的趣味で以下の漫画を挙げる。Amazon Kindle版(電子書籍)だとサンプルを試し読みできるので、それもよい。Kindle版(電子書籍)はスマホにアプリを入れると漫画や小説が読めるので、大変便利である。

External Links>>Kindle無料アプリ

1.橋本多佳子『花嫁は絶体絶命』

衣装も美しく描いているし、ストーリーも面白い。

19世紀前半のお話と思う。ワーテルローの戦いがどうしたとか言っているので。伯爵とか男爵が登場するイギリスのお話。

2.津谷さとみ『伯爵の憂鬱』

こちらの漫画家さんもヒストリカルで評価されている人。

イギリスの話で、戦争で傷ついた元軍人伯爵と行き遅れた貧乏貴族の話。西洋の女性は、当時遺産を引き継げないので、貧乏になった女性が付き添いという貴族の世話係になったり、家庭教師になったりするのだ。![]()

【閑話休題2】カツラもしくはウィッグの歴史

近世ヨーロッパの王侯貴族の装いで、カツラ=正装というイメージがあるせいか、カツラの歴史は割と新しいのではないかと思いがちであるが、意外と古い歴史を持っている。なんと紀元前の大昔から人々はカツラを使用し、自分の身を飾って来た。

とはいえ、キリスト教会がカツラを「良からぬもの」としており、7世紀末宗教会議で「人工の髪を用いる者には、破門を申し渡せる決議」とまであった時代だったから、中世では破門怖さにカツラが流行らなかった。

世俗と決別するときに断髪したり、男性はトンスラ(カッパみたいな頭)にして修道士になったことから想像するに、中世の抑圧的なキリスト教社会では「カツラは性的魅力を醸し出すから、清らかでなはい。ダメなもの!」という解釈だったのではないだろうか。

時代は下がって、王侯貴族の権力が強まると、キリスト教会が小言を言ったところで煌びやかで華やかな宮廷文化に何の影響力もなかった。

西洋カツラを表すウィッグ(wig)という英語は1675年に登場するのだが、実際ウィッグが本格的に流行したのは、17世紀前半、フランスのルイ13世の時代からなのだという。最も盛んだったのは18世紀ころ。ウィッグをつけないのは「無作法」だという時代ゆえ、これまで見てきた18世紀の絵の中でことごとくカツラ男女がポージングしていたのもうなずける。

ウィッグもいろいろで、真っ白だとわれわれの目にも「カツラだ」と丸わかりだが、16世紀末のイギリスのエリザベス1世なんかも80以上持っていたとか聞くと、「あのエリマキトカゲみたいな肖像画のときも、カツラをつけて、髪を盛って高さを出していたのだ」と、初めて気づくわけである。

【参考】External Links>>かつらの歴史 第3回 18世紀~現代のかつら・ウィッグ世界史

時代によって帽子にするのかウィッグにするのか違いはあるのだが、どちらにせよ、いつの時代も被り物がファッションのうえで重要ということは間違いない。

庶民の衣装:16世紀を中心に

庶民の衣装および生活風景を載せる。

労働者の狩り

下図5つは、7月8月9月12月と同様の3月5月6月の労働(1525/1533) 年間の労働者の農村生活のシリーズになっている。16世紀前半の様子、そして当時の流行りのモチーフでもあったらしい。

順次追加していくが、このシリーズは下記に置いてある。

>>ファッション・ギャラリー:中世・近世のヨーロッパ衣装シリーズ

ドイツの三大美城など、深く掘り下げた読み物は下記『 中世ヨーロッパの城 南ドイツの古城めぐりとドイツ三大美城考察 Kindle版』でお楽しみください。![]()