フェルメール・ブルー

中世・近世のヨーロッパの肖像画でひときわ目をひく色がある。

“ウルトラマリン“。群青の青である。

肖像画の青といえば、17世紀オランダの画家フェルメールの作品が挙がる。

代表作に「青いターバンの少女」(1665年)や「牛乳を注ぐ女」(1657年ころ)があり、この鮮やかな青は誰が見ても美しいと感じずにはいられないほどのインパクトがある。

その青、後世は「フェルメール・ブルー」と呼んだのだが、フェルメール以前の肖像画にも同じく高貴な青が登場する。フェルメールが17世紀の人で、その前となると15-16世紀の話。つまり中世にはすでに青が好んで使われていて、ルネサンス期から近世に至る時代には、すでに青にはなにがしかの意味があったことになる。

さて、それは何だったのだろうか?

「なぜ中世の聖母マリアが青衣をまとっていたのだと思う?」

もちろん、フェルメール・ブルーはつとに知られているが、17世紀半ばの作品なので、もはや中世とは言い難い時代。だが、とっくにその青は貴人の衣服としてよく描かれてきた。

宗教画にせよ、ルネサンス期の肖像画にせよ、数多くの巨星たちが高貴な人々の衣装をその特別なブルーで表現してきた歴史がすでにあったということになる。

ウルトラマリン「海を越えた色」

あの青を英語で「ウルトラマリン」と呼んだ。

そのことを映画のワンシーンで描写した『チューリップ・フィーバー』という作品を紹介する。副題は「肖像画に秘めた愛」。「フェルメールの絵画の世界を小説にしたい」という小説から生まれた映画で、17世紀のことがよく描かれている。

そのなかに、若き画家がウルトラマリンについて語るシーンがある。「なぜ中世の絵画で聖母マリアが青衣をまとっていたのだと思う?」とヒロインの美女に問う。

「聖なる人だから?」とかなんとか言ったら、「違う。当時もっとも高価な色だったからだ」と返答する。細かい表現は忘れたが、おおよそそんなやりとりであった。

ウルトラマリンの顔料は、宝石の一種であるラピスラズリ。当時ラピスラズリは、アフガニスタン北部の山脈にある乾燥地帯でのみ採掘されており、絵具の原石がアフガニスタンから海路でイタリア・ヴェネツィアに運ばれて来るため、「海の向こうから来た青 (azzuro oltramarino:アズロ オルトラマリノ)」なのであり、「海を超えてきた」という意味の「ウルトラマリン」と呼ばれた。合成のものが供給されるまで、最上級の絵画用ウルトラマリンは、金の2倍の価格で取引されたとも、同等だったともいわれている。

何世紀もの間、交易によって異国の船でもたらされた貴重な青は、その類まれな発色からルネッサンスの芸術家たちを魅了してきた。

ウルトラマリンと美の巨匠たち

例のフェルメールを含め、面白い記事があったので紹介する。

ミケランジェロはウルトラマリンを買えなかった。そのため、彼の作品「キリストの埋葬 (The Entombment,1500-1年)」は未完成に終わったという逸話が残っている。

ラファエロはウルトラマリンを最後の仕上げに使い、下地には一般的なアズライトを好んだが、フェルメールはふんだんにウルトラマリンを使ったがゆえに家族に借金を背負わせてしまった。External Links>>the Paris Review, True Blue

ウルトラマリンの使用はその法外な費用のために、伝統的にキリストのローブやマリアのマントなど、ごく限られた部分だけに用いられた。使用量を節約するため、下塗りにアズライト(天然群青:青金石:MountainsBlue)を使うなどの工夫の跡も数多く残っている。

なお、ヴェネチアから輸入されたことから推察できる通り、イタリアとその周辺でウルトラマリンを多用したが、北欧ではそれが叶わなかったので、聖母の衣装は別の色、典型は赤で描かれることが多かった。

さて、フェルメールは謎多き画家であるが、冒頭で紹介した彼の絵画にはラピスラズリから得たウルトラマリンを使用しているので、じっくり見てほしい。

どんなに金がかかろうと、ウルトラマリンを使うパッションは素晴らしい。代表作「青いターバンの少女」(1665年)をモチーフにした映画『真珠の耳飾りの少女』のなかに、顔料を購入するシーンが出てくるので紹介しよう。

十代のスカーレット・ヨハンソンが演じているのが例の少女だ。物語は、使用人として働く少女が主のフェルメールから「妻には内緒だ。群青の顔料を買って来てくれ」と命じられる。このとき、家計は火の車で、宝石を質に入れて糊口をしのいでいるのを知りつつ、フェルメールは顔料に大金を払うのだ。

少女は使用人でありながら、主の絵描きの仕事を手伝うようになっており、顔料づくりで群青(ウルトラマリン)の石を手作業で熱心に粉砕して絵具をつくったり、絵のモデルにさせられたりしている。

16世紀後半から17世紀におけるアズライトの不足によって、もともと高価であったウルトラマリンの価格はさらに高騰したというから、フェルメール一家はなかなか大変だったろう。さらに、もともとラピスラズリから2-3%の顔料しか採れないという歩留まりの悪さと難しさを知ってしまうと、これまた背筋が凍る。

後世「フェルメール・ブルー」と賞賛される芸術は、周辺の者たちに平気で苦労をさせるような者だから成し得たのだろう。哀れなことに、彼が歴史的に評価されるのは2世紀後である。

ちなみに、日本ではウルトラマリンを「瑠璃」と言った。日本画の群青とは岩群青と呼ばれる藍銅鉱であり、別物である。

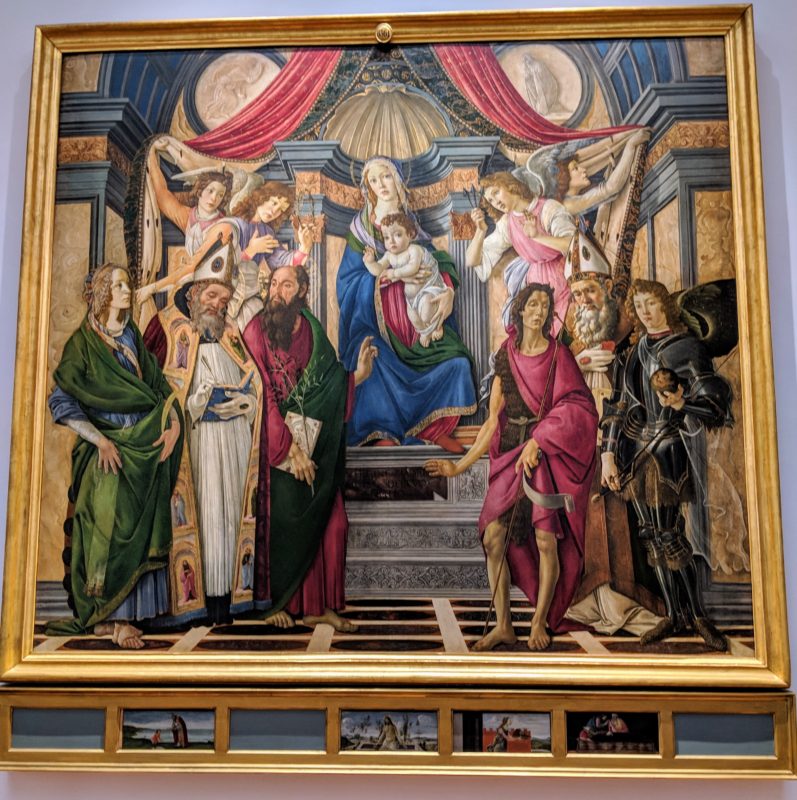

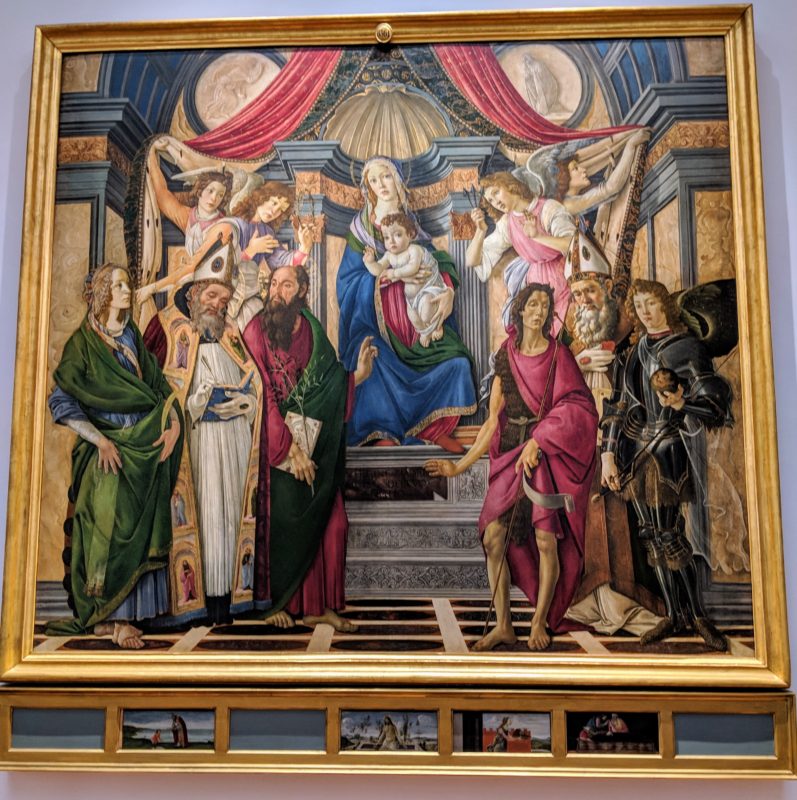

絵画:ルネサンス期の青衣

イタリア旅行の際に撮った画像を紹介する。

ひとつ断っておくと、紹介した中にはウルトラマリンではなく、ウルトラマリンの代わりにリーズナブルなインディゴやスマルトの顔料でそれらしく見せたものがあるかもしれないが、私にはほとんど判別がつかない。当時の聖母マリアらの聖者をどう表現したのか見てほしい。

なお、そのあとに、これがウルトラマリンが使われている絵画だという作品を紹介するので、最後までお付き合いいただきたい。

聖母マリア

聖母マリアのローブ(マント)にウルトラマリンが使われてきたのは上述したとおり。

よくある配色は、ピンクと青という組み合わせだ。もうパターンなのである。

さて、15世紀に描かれたフラ・アンジェリコのあまりにも有名な「受胎告知」からスタートしよう。

教科書レベルの絵から進めているが、このマリアの青のローブはどこまでも深く濃い青である。

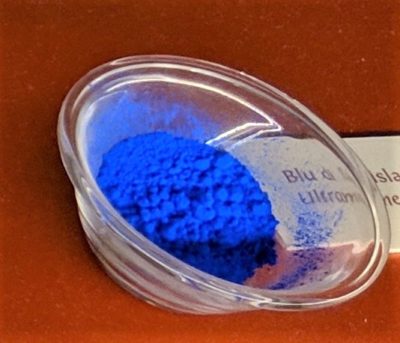

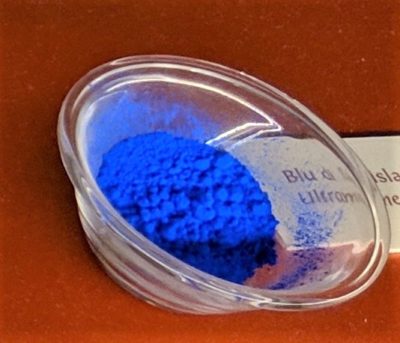

この絵があるサン・マルコ修道院でたまたま顔料が展示されていたので、それも撮影した。右端に写っている青い顔料、実は「ウルトラマリン」と書いてある。

となると、このフラ・アンジェリコが描いた「受胎告知」の青は、ウルトラマリンか?

正解!

いやぁ、天野川君、冴えてるね!ドンピシャの写真撮っちゃってさ。

このウルトラマリンの精製法は、13世紀初頭にヨーロッパで急速に発達し、ルネサンス期における大変重要な顔料となります。

使用例は14-15世紀にかけて最盛期をむかえ、フラ・アンジェリコ(Fra’ Angelico)の『受胎告知』(1430年頃)やランブール兄弟(Frères de Limbourg)の装飾写本『ベリー公のいとも豪華なる時祷書』(15世紀)などウルトラマリン顔料を語る上で欠かすことのできない作品の多くが、この時期に制作されています。(略)フラアンジェリコの作品に残るような鮮やかな濃紺色を得るためはラピスラズリから青色の成分だけを抽出し、青色を濃縮する必要がありました。

External Links>>絵具屋三吉より

ウルトラマリンが凄いのは、当時の発色を今も保っているということだ。フラ・アンジェリコの絵が続く。青をちゃんと使っている。

あのフェルメールは、ミケランジェロやフラ・アンジェリコが描く宗教画でウルトラマリンを使っていることを当然知っていて、彼も用いるようになったようだ。というわけで、ウルトラマリンは「フェルメール・ブルー」であると同時に、「フラ・アンジェリコブルー」とも呼ばれている。

聖母以外の宗教画

聖母やキリスト以外でも青が使われている。私にはウルトラマリンかそうでないのかの区別はつかない。

こうして見てみると、「キリストと聖母以外はウルトラマリンを使わないのが伝統だった」と言われてしまえば、それ以外の人の青衣は別の顔料ではないか…と疑ってしまう。

顔料も調合によって発色が違うだろうし、プロでないと、なかなか判別付かないのかもしれない。

17世紀の青衣

このころから王侯貴族や豪商らが積極的に肖像画を描かせるようになる。聖母マリアに青を使うというような感じではないのだろう。作者の意図が明らかに変わる。何を強調したいのか、作家が選ぶ時代に変わったのだ。

↓こちらは衣装からみるに、フェルメールと同時代のようだ。

18世紀の青衣

以下は宮殿に飾られている肖像画。つまり、王族か貴族。本シリーズと被る絵もある。

Elector Karl Albrecht of Bavaria (1726-1745)

↓1715年頃にピエール・ゴベールが描いたルイ14世の宮廷にいた5人の女性の肖像画。

これがウルトラマリンを使った絵画だ

以下、私が撮影したもの以外で、ウルトラマリンを使用しているとわかっている絵画を列挙する。

- フラ・アンジェリコ:Crucified Christ with the Virgin, St John the Evangelist and Cardinal Juan de Torquemada

- ペルジーノ:Polittico della Certosa di Pavia

- ジョヴァンニ・バッティスタ・サルヴィ:The Virgin in Prayer

- ミケランジェロ:最後の審判

- ラファエロ:牧場の聖母(1506)

- カルロ・ドルチ:悲しみの聖母(1655頃)

- ティツィアーノ・ヴェチェッリオ:バッカスとアリアドネ

- フェルメール:ヴァージナルの前に座る女

- フェルメール:青衣の女/手紙を読む青衣の女性

ウルトラマリンのその後

天然のウルトラマリンがあまりにも高価なので、古くから合成代替品の開発は検討されていた。そして19世紀前半に開発に成功したものの、安定して安価な人工ウルトラマリンが出回るようになったのは第二次大戦後のことで、それ以降は天然物はほとんど駆逐されてしまう。

また、人工ウルトラマリンの開発とほぼ同時期の1826年、フランスで世界で初めてカメラ撮影に成功して以来、人類の意識は絵画ではなく、そちらに移っていく。写真の活用はもっぱら人物撮影(肖像)であったとのことだから、絵画需要は尻すぼみになったはずだ。

なお、ラピスラズリの採掘であるが、時代が変わっても、アフガニスタンの独壇場とのことだ。

今では、世界最大産出量を誇るチリを筆頭に、30ヵ所を越えるラピス・ラズリの産地が地球上に知られているが、極上のものはやはりアフガニスタンがほぼ独占供給している。アフガニスタンの首都カブールから4日ほど奥に行った谷あいのサーレサン(Sar-e Sang)に鉱山があり、標高三千メートル近い急峻な山岳地帯に坑道を開け、人力で掘りだしている。その量は年間で数トン程度しかない。この周囲では、六千年近くラピス・ラズリの採掘を続けている。

External Links>>結晶美術館 >群青(ウルトラマリン、ラピス・ラズリ)

どんなに手間や効率に問題があろうと、時代が変わろうと、従来の天然のラピスラズリを使った顔料は細々と作られている。ホンモノの青を求める画家はいなくならないのだ。

鮮やかな青は人類にとって憧憬の色

伝承では、あのクレオパトラが粉末のラピスラズリをアイシャドウとして使っていたらしい。ツタンカーメンの石棺(「ツタンカーメン王墓発見者をめぐる誤解」より)もそう。

紀元前からそれほどの魅力があるというわけなのだが、絵画にせよ、衣服にせよ、宝石にせよ、なんであれ美しい青は人類にとって特別な色であるらしい。それが手に届かない青空や海の色であっても、カメラマンや旅人は世界中の青の青さを求め、記録しようとする。その絵や写真を見つめるだけで、不思議と皆心が洗われるのだろう。

ほかにも、ネットの世界でも青がなぜ多用されるのか?という話題まである。

こうなると、コーポレートカラーに青を使用する企業が多いのも、青が誠実さを表す色だからだという理由を持ちだされたところでピンと来ない。単純に「青が好きだ」という理由のほうがしっくり来る。

フェルメールが家族の幸せを犠牲にして描いた絵には、あの鮮やかな青がある。私たちはその青が何でできているかまったく知らなくとも、その青さに引き寄せられてきた。つまり…高価だからでも、希少だからでもなく、まして高貴な色だからでもない。人類は伝統的に「青が好き」なのだ。

最後に私の愛する青とピンクの組み合わせを紹介する。これを嫌う日本人はいない。

順次追加していくが、このシリーズは下記に置いてある。

>>ファッション・ギャラリー:中世・近世のヨーロッパ衣装シリーズ

また、漫画家先生がドレス好きで、ドレス図鑑なる本を出している。説明もしっかりしているし、イラストの参考になるのでこちらも紹介する。