宮殿博物館

旧バイエルン王国ヴィッテルスバッハ王家の王宮がミュンヘンのレジデンツである。王家の居城と政府官庁という2つの機能を持った豪華な宮殿で、1920年から博物館として一般公開されており、現在ではヨーロッパで最も重要な宮殿博物館の1つ。とはいえ、第二次大戦中の爆撃というドイツ事情の例にもれず、修復された王宮博物館だ。

ヴィッテルスバッハ家について知りたい方は下記「【4】バイエルン公国?バイエルン王国?選帝侯って何よ?」を参照のこと。

>>中世・近世ヨーロッパの衣装【4】ニンフェンブルク宮殿★前半

先祖画ギャラリー

「祖先画ギャラリー」と呼ばれるヴィッテルスバッハ家の王族の肖像画が100枚以上展示されている回廊がある。ミュンヘンレジデンツの見所のひとつで、121枚あるらしい。ファッションの数々をみなさんに披露したかったが、さすがにすべて撮影するわけにもいかず、抜粋した。

さて、元来、絵画や彫刻は実物の「不在」を補う役割を果たすものであるという。人物は有限だが、肖像画はある意味”永遠”になれる。偉大であればあるほど、神々しく描かれ、年もとらない。プロパガンダ(宣伝)手法の有効なひとつなのだから、宮廷画家たちは一生懸命仕事をしたことだろう。

そういう意味で、この先祖画ギャラリーにおいて、私はオーラを発する絵に吸い寄せられ、感覚的にシャッターを押すことになる。

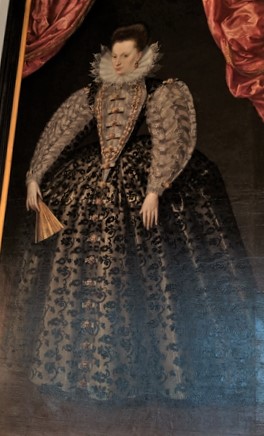

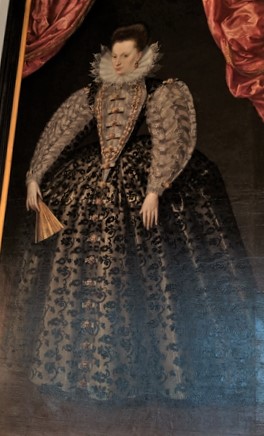

↓オーストリア・ハプスブルク家の傍系のマリア・アンナ・フォン・エスターライヒ(1610-1665)は、バイエルン選帝侯マクシミリアン1世の2番目の妻。伯父・姪同士の結婚であった。

数ある肖像画の中で、英国エリザベス1世のようなエリマキトカゲ・ファッション(襞襟:ひだえり)だったこともあり、不思議と彼女に目が行き、撮影。ファッションも素敵で、襞襟のドレスに何連ものパールをふんだんい用いたネックレスとイヤリング、髪飾りに至るまで、ゴージャスである。私はオーラを見分ける力があるのか、調べると彼女は撮影に値するほどの人物だった。

マクシミリアン1世と前妻エリーザベト(後述)との間には子がなかったので、二番目の妻マリア・アンナには早急に後継者を生む責務が課せられた。きっちり役目を果たし、フェルディナント・マリアを産む。この息子は、 次期バイエルン選帝侯になり、ニンフェンブルク宮殿を建設した人物だ。

フェルディナント・マリアの詳細は>>ニンフェンブルク宮殿★前半

マリア・アンナはハプスブルク家出身者でありながらバイエルン選帝侯家の立場で行動し、知的で分別があり、精力的。財政経験もあり、ミュンヘンの宮廷で、夫の重臣たちと意見を交換することを好んだというから、賢い女性だったのだろう。そうした力強さが肖像画から表れている。

↓もエリマキトカゲ(襞襟)時代の人と思われる。

↓ヴィルヘルム5世。上のマリア・アンナの舅。彼が弟をケルン選帝侯にして以来、ケルン選帝侯は事実上ヴィッテルスバッハ家の世襲とした。

↓フランス公爵の娘マリー・カジミェラ (1641–1716)もオーラがあって撮影。この人、再婚相手をポーランド王に押し上げた人。マリーはフランスの親族が特権を得られるようルイ14世に要求し、またフランスとの同盟関係締結に奔走したことで知られる。

娘はテレサ・クネグンダ(1676年 – 1730年)で、バイエルン選帝侯マクシミリアン2世エマヌエルの再婚相手になる。ヴィッテルスバッハ家の人ではないが、娘の縁でここに肖像画として飾られているようだ。

詳細は>>中世・近世ヨーロッパの衣装【5】ニンフェンブルク宮殿★後半

↓こちらもヴィッテルスバッハ家とは関係ないと思うが、なぜか「ヨーロッパの父」カール大帝(742-814)の肖像画がある。あまりにも貫禄ありすぎて、これもオーラで判断してパチリ。私は冴えてる?(^▽^)/

これは後世描いたもの。神聖ローマ皇帝の最も重要な宝物は聖槍、皇室の王冠、剣だが、刀を持っているのはカール大帝の印なのだとか。確かに、ほかの皇帝が剣を持っているのを見たことがない。

カール大帝はフランク王国の王だが、フランク王国が神聖ローマ帝国の元だと考えられているので、彼が初代神聖ローマ皇帝とも見なされている。フランスのトランプではハートのキングのモデルとされている。

カール大帝および神聖ローマ皇帝のファッションの詳細>>中世・近世ヨーロッパの衣装【1】導入編

そうそう。公式HPによると先祖画ギャラリーは「ヴィッテルスバッハ家のメンバーの100以上の肖像画が、ギャラリーの彫刻と金色の壁パネルに埋め込まれています」とある。やんわり100人以上のご先祖とプラスアルファという意味だと天野川は解釈。よく先祖画ギャラリーの紹介文で121人全員がヴィッテルスバッハ家の人であるかのように書いてあるが、間違いだろう。

肖像画とゴージャスな部屋

初代国王マクシミリアン1世の部屋

↓こちらは初代バイエルン王マクシミリアン1世の子、ルートヴィッヒ1世(1786-1868)。ニンフェンブルク宮殿★前半でも紹介した「美人画ギャラリー」を創った王である。ちなみに、父親のバイエルン王マクシミリアン1世と、前出のバイエルン選帝侯マクシミリアン1世は別人で時代も違う。

↓レジデンツで最も美しいと思った絵は、カロリーネ・アウグステ・フォン・バイエルン(1792-1873)の肖像画である。初代バイエルン王マクシミリアン1世の三女で、ルートヴィッヒ1世は兄。16歳のときヴュルテンベルク王ヴィルヘルム1世の最初の妃になるのだが、離婚してオーストリア皇帝フランツ1世の4度目の妃となった。同時にフランツ1世の弟からも求婚されていたというからその美貌は真実であったろう。

ミュンヘンで結婚しているので、この肖像画は結婚の記念のものだろうか。16歳ころという若さもあるが、これほどまでに神々しく描かれた王女はなかなか見なかったし、ザルツブルクで2度めの結婚のころの肖像画を目にしたが、中年の彼女はさらに美しかった。

彼女の詳細は>>中世・近世ヨーロッパの衣装【3】ザルツブルク

さて、カロリーネの絵が飾られていたのは↓のレセプションルームである。ほかにも家族の肖像画が飾られている。

バイエルン王マクシミリアン1世(マックス・ヨーゼフ)の家族の肖像画

↓母方の祖父がマクシミリヤン1世というイタリア生まれのジョセフィーヌ(1807-1876)は、結婚してスウェーデン・ノルウェー妃になる。

↓ルートヴィッヒ1世の子マクシミリアン2世。ニンフェンブルク宮殿★前半では、妻マリーと跡継ぎのルートヴィッヒ2世の話をしているが、マクシミリアン2世の話はあまりなくて残念。

↓ナッソー・ザールブリュッケン伯爵夫人カロリーネの肖像(1750/1755)。マックス・ヨーゼフ(Max Joseph)の愛称で知られるマクシミリアン・ヨーゼフ4世と2度目の妻カロリーネ・フォン・バーデンの部屋にあった肖像画なのだが、彼女との関係がよくわからない。糸を手にしているので、手芸が得意だったのかもしれない。

ドア横にはこんな肖像画がちりばめられている。子ども服も大人顔負けの豪華さである。

ダンスフロアのようなところにヴィッテルスバッハ家の肖像画ギャラリーがある。わりと古めの16-17世紀あたりの人たちで、襞襟の時代。

↓初代バイエルン選帝侯マクシミリアン1世の最初の妻エリーザベト・フォン・ロートリンゲン (1574–1635)。子どもはなく、夫と死別し、最初に先祖画ギャラリーで紹介したオーラ全開のマリア・アンナ・フォン・エスターライヒに妻の座をバトンタッチする。

↓詳細不明だが、カツラをかぶり、マリー・アントワネットの時代前後(18世紀)のように見える。

↓マクシミリアン3世ヨーゼフ (バイエルン選帝侯1727-1777)の部屋にあった絵。いかにも18世紀のファッション。

ロマンス系のものがあったので紹介する。

↓設置場所がニーベルンゲンホール(Nibelungen Halls)なので、ドイツを代表する叙事詩『ニーベルンゲンの歌』をモチーフにしている中世ヨーロッパの貴族の結婚式と思われる。王冠かぶっているのが両親かと。

新郎新婦は、ネーデルラントの王子ジークフリートとブルグント国王の妹で美少女のクリームヒルト姫だろうか。

18-19世紀のテーブル文化

1842年にベルリンの裁判所がバイエルン皇太子マクシミリアン(のちのマクシミリアン2世)とそのプロイセンの花嫁マリーのための結婚式のプレゼントがこちら。壮大な磁器のテーブルセットである。

↓バイエルン選帝侯マックス3世と宮廷音楽監督…というが、どちらが選帝侯かしら。左かな。

↓マダム・ポンパドールとあるが、あのフランスのルイ15世の公妾かしら。このほかにも、作品の中に黒人の召使が登場するのをレジデンツでちょいちょい見かけた。

石造りの部屋:Stone Rooms

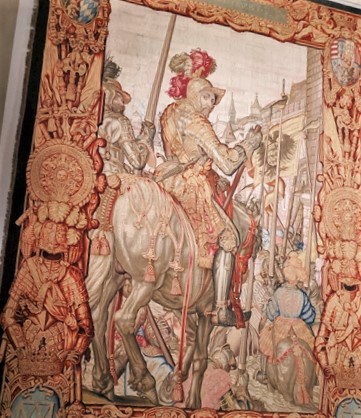

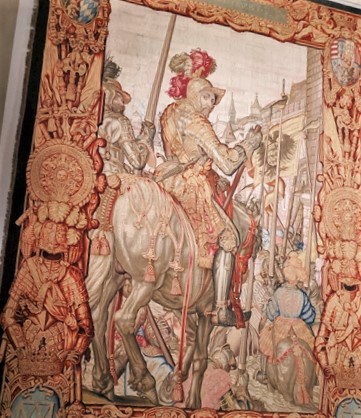

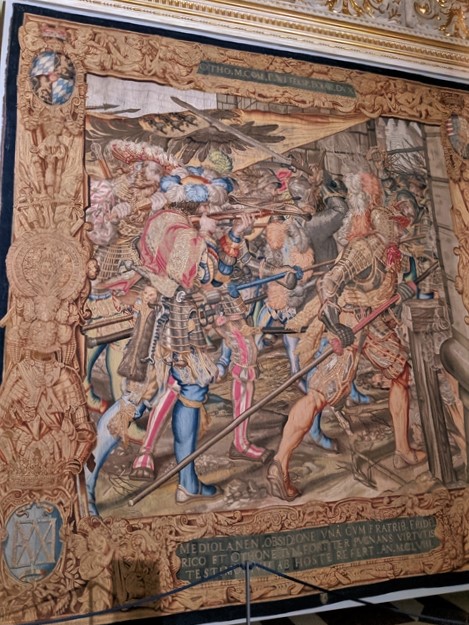

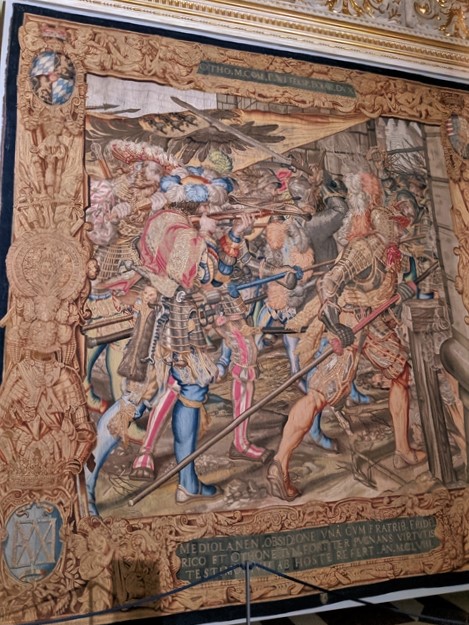

ストーンルームの金色の糸が織り交ぜられたタペストリーは、マクシミリアン1世によって委託され、1604年から1611年にかけて、オランダのタペストリー織工ハンス・ファン・デル・ビエストがピーター・カンディッドのデザインから製作したもの。ヴィッテルスバッハ王朝の最初のバイエルン公オットー1世(12世紀前半)の行いを表現している。オットー1世へのリスペクトルームということだね。

Treves Rooms

1612〜1616年にマクシミリアン1世の下に建てられた東翼にあるトリーアの部屋は、18世紀にここによく住んでいたザクセンの選帝侯兼大司教クレメンスウェンセスラウスにちなんで名付けられた。ゲストがいなかった場合、部屋は評議室として使用された。この大規模なスイートは、レジデンツで最も重要な部屋の1つで、皇帝が訪れたとき、彼の近親者と宮廷の高位のメンバーがここに通された。

17世紀の貴重なタペストリーはストーンルーム同様の作者が手掛けている。生活感漂う中世の日常シーンがモティーフ。宴会シーンだったり、四季の農作業風景がみれてよい。

タペストリーは防寒の役割をしていたので、それもおもてなしであったのだろう。絵画を織物にしているので芸術性もあり、贅沢品であったことだろう。

Others

16世紀から19世紀にかけての広範囲にわたるミニチュアコレクションを紹介する。 その多くが手のひらに収まる美しい小さな絵画で、魅力的な肖像画のみアップする。小さな肖像画で愛する人の記憶をとどめておくことができるので、貴族の間でも需要があった。

順次追加していくが、このシリーズは下記に置いてある。

>>ファッション・ギャラリー:中世・近世のヨーロッパ衣装シリーズ

また、漫画家先生がドレス好きで、ドレス図鑑なる本を出している。説明もしっかりしているし、イラストの参考になるのでこちらも紹介する。