神聖ローマ帝国の歴史を俯瞰する

これまでドイツの城について紹介してきたが、神聖ローマ帝国についてあまり多くを語ってこなかったので、今回は神聖ローマ帝国の簡単な全体像と、特有の名称について触れたい。ごく簡単に、時に乱暴に表現するが、感覚的にとらえていただければ幸いである。歴史話は不要という方は読み飛ばして結構。

中世ドイツ地方には神聖ローマ帝国という巨大な領邦国家があった。帝国とは言うものの、大小ある国を治める諸侯たちの中からドイツ王=皇帝がひとり選ばれ、領内をまとめる程度のものだったかもしれない。あまり中央集権化が進んだ状態とは言えず、常に数百もの国による群雄割拠状態であった。

中世は封建社会である。領主とは一定の土地の租税徴収権を認められている人々のことを言い、領主間でも有力者と弱小な者との間に、土地を介して封建的主従関係が幾重にも存在していた。皇帝も直轄地に対しては領主である。領主のことをヨーロッパでは「諸侯」と呼ぶ。

また、キリスト教の教会と修道院も領地を持ち、領主=諸侯となった。彼らを「聖界諸侯」といい、「俗界諸侯」と区別するが、その地位が世襲されないだけでほとんど違いはない。

大領主となると、独立国並みの力を持った。特に神聖ローマ帝国では諸侯が自立する傾向が顕著で、諸侯たちは「公」「伯」「辺境伯」など諸官職や特権を世襲化し、城を建設して自立的な領域支配権を築いていった。

神聖ローマ帝国の実態

さて、そもそもドイツなのに「ローマ帝国」とは一体どういうことなのか?

よくつまずくのがこのややこしい名称についてだ。神聖ローマ帝国(962~1806年)とは、前身である西ローマ帝国の後継で、現在のドイツ・オーストリア・チェコ・イタリア北部に千年続いた国家である。時代によって「ローマ帝国」「神聖帝国」などいくつもの名称に変わっていくが、ここでは「神聖ローマ帝国」あるいは「帝国」で統一する。

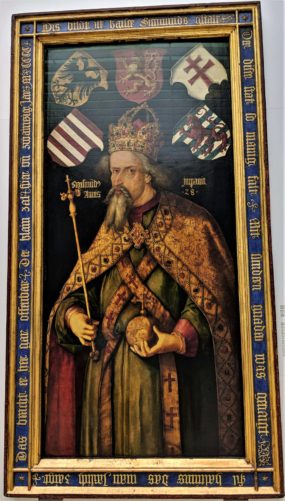

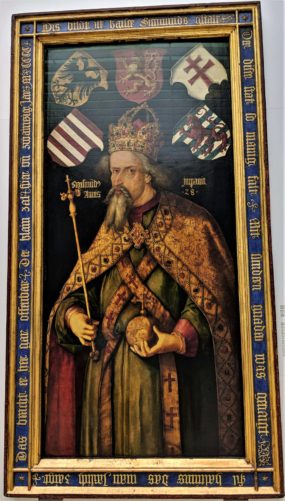

神聖ローマ皇帝とはドイツ王のことで、諸侯の中から選ばれたドイツ王がローマに赴き、ローマ教皇からの戴冠を受けて神聖ローマ皇帝になれた。

つまり、ドイツ王はキリスト教会と教皇の守護者であらねばならず、教会からお墨付きをもらったこともあって、当初イタリアおよびカトリックの総本山ローマに目が向いていた。そもそもの話をすれば、独立性の高い諸侯に対抗するため、帝国内の教会を統治機構に組み込んで教会を後ろ盾として利用していたとも言える。だから、帝国内に「領主司教領」などという地位の高い聖職者が領主として君臨する教会都市が存在していたのである。ヴュルツブルクやザルツブルクがその例だ。

ローマ教皇の力が強かったときは、カトリック教会からの口出しもあり、帝国内の司教や修道院長の叙任権で問題が勃発することもあった。叙任権とは高位聖職者の任免権のことで、教皇と皇帝のどちらが帝国各地の聖職者のトップを任命/罷免するのかで主導権争いがあったのだ。

「帝国内のことなんだから、皇帝が指名する!」「いや、ローマ教皇が選ぶ!」とケンカになり、諸侯の間で「教皇党」と「皇帝党」に分かれて戦うこともあった。

その様相が変わったのは14世紀半ばのこと。「金印勅書」が発せられると、聖俗混ざった7人の有力諸侯が選帝侯として皇帝を選出する権利が認められた。彼らの中から選挙によって皇帝を決めることができ、ローマ教皇による戴冠も不要になって、教会の介入を排除できるようになったことを意味する。しかし、一方で地方諸侯の力が再び強くなったのである。

いつまで経っても一枚岩とは言い難い帝国事情である。帝国には300以上に分裂した教会領(領主司教領)、公領、侯領、伯領、帝国自由都市、小貴族の領地などがあり、それぞれ半ば独立した政体であった。帝国という名の「ドイツ国家連合」と言うべきか……。

中世とは群雄割拠の時代である。身の危険があるからこそ、諸侯たちは城という防衛機能のある砦に立て籠って領地を守ったわけだ。領内の城の数は2万と言われている。

15世紀半ばからはハプスブルク家が帝位をほぼ独占し、世襲になった。帝都はウィーンに固定される。このころ、分立するドイツ諸邦は形式的な連合体へと変質していった。

14~15世紀といえば、イタリアからルネッサンスが起こり、芸術や学問を通じて人々はキリスト教のがんじがらめの教えや常識から自由になりつつあるころであった。

16世紀に入ると、ルターらが唱えた宗教改革によって、ドイツは旧教カトリックと新教プロテスタントに分裂する。多くの諸侯はローマ教皇の搾取に不満を感じており、聖職者と教会の権威を否定したルターに賛同した。改革の波は農村にまで波及し、領主に対する農民戦争が勃発。諸侯は混乱を鎮めるために、ルター派の教会形成をするなど改革を進めたが収まらず、皇帝がプロテスタントを容認し、諸侯に領地の宗派の選択権を認めるに至ったのである。

領主ごとに宗派を決められたのだが、ざっくり言うと、北ドイツがプロテスタント、南ドイツがカトリックという分布になったと言ってよかろう。ローマに近い方がカトリック、遠くなるほどにプロテスタントというイメージだ。…

この先は下記『 中世ヨーロッパの城 南ドイツの古城めぐりとドイツ三大美城考察 Kindle版』でお楽しみください。![]()