京都東山の桜ウォークを選ぶわけ

元京都市民で、一時期京都への取材を頻繁にしていた天野川。桜満開期の平日にスケジュールがぽっかり空いた。「そうだ、京都へ桜を見に行こう!」十年ぶりに京都の桜を見ようと思い立った。

京都は通常でも混んでおり、土日となると人だらけ。特に桜と紅葉のシーズンの祝日は、とんでもない人混みの中を歩かねばならないとあって、観光はとんとご無沙汰していた。

岡崎疎水の十石船

久しぶりの京都の桜。とすれば、どこがいいか?

即決で「東山(ひがしやま)」を選んだ。私はバスを使わない。街歩きが好きだからだ。京都らしい街並み、佇まい、そして琵琶湖疎水(びわこそすい)と呼ばれる水辺と桜のコラボレーション。気ままに歩いて巡る楽しさを味わいたいのだ。

以下に健脚の人にオススメしたいルートをご紹介する。

京阪の祇園四条駅から哲学の道まで。はっきり言って、所要時間4-5時間のかなり歩くコースだが、満足してもらえると思う。

今回のテーマは「水辺と桜」、ときどきお寺。寺拝観しないので、拝観料不要である。

>>>祇園四条駅から北へ少し行くと川があるので、そこを右に進む。

祇園白川への桜並木

1. 祇園白川(ぎおんしらかわ)、祇園新橋

最近では、結婚式の写真を撮っていたり、日本の着物美人のほかに外国人の方が着物を着て撮影していたりするので目で楽しめる。

>>>川に沿って東へ進むと、知恩院の目の前を通る神宮道へ。そして北上。

知恩院

>>>青蓮院門跡の目の前を北へ進み、平安神宮前の岡崎鳥居の前へ。

平安神宮の鳥居

2. 岡崎疎水

平安神宮の鳥居が見えると、手前に川が流れている。天然の川ではない。これが近畿の水がめである琵琶湖から水を引いている「琵琶湖疎水(びわこそすい)」。ここでは地名から「岡崎疎水」と呼ばれている。

向かいには京都市美術館、京都市動物園などが建ち並ぶ。

琵琶湖疎水記念館前

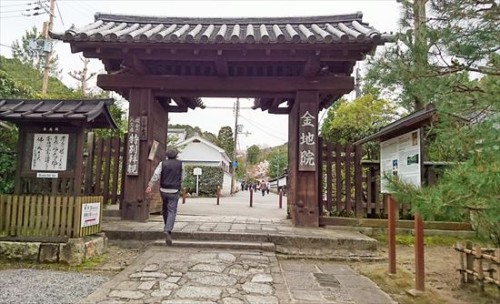

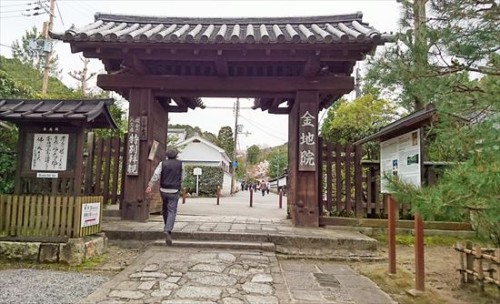

>>>さて、標識に従って南禅寺へ…と思ったが、右手に金地院が。一度も行ったことがなかったので寄り道して金地院へ行こう。

金地院

3. 蹴上インクライン

金地院の門をくぐったので、ここからは金地院の敷地だと思って歩いた。道は風情があって、素晴らしく、「どこまで行けば金地院かなぁ」と思って歩いた。ところが、目の前にレンガのトンネル。

ねじりまんぽ

これは「ねじりまんぽ」といって、「まんぽ(間歩)」は線路下のトンネルのことなのだとか。インクラインの下に作られたトンネルだ。これをくぐると、目の前は地下鉄の蹴上駅(けあげえき)。どういうこと?

明治21年に作られ、日本でもっとも有名なねじりまんぽ

あわてて元に戻る。そして、ねじりまんぽの上に人だかり。「何かある…」

レールが敷かれた場所と桜並木。ここが蹴上インクライン。インクラインは、 台車に船を乗せて山腹を移動させた、明治時代の鉄道跡のこと。

琵琶湖から水を引くにあたって、高低差の克服は課題のひとつ。それを船ごと台車に乗せて行き来できる鉄道で解決したわけだ。

明治時代、未来を考えると、京都-大津間は人馬のみの輸送では立ち行かないのだと判断した。そこで国家事業並みの予算を投入して水運を強化し、水力発電をつくったわけだ。

設計者の田辺朔郎像。

写真にはないが、レンガ造りの蹴上発電所がある。 日本初、世界で2番目に作られた水力発電所であり、このおかげで日本で最初の電車を走らせたという。

桜の名所としても知られており、皆お弁当を片手に花見をしている。京都は観光地だらけであるが、意外にも座って休憩したり、のんびりする場所が少ない。街中で座ろうと思ったら、喫茶店などの店に入るのがふつうだ。ここが桜の名所たるゆえんは、ゴザを敷ける、座れる、休憩できる無料の場所ということが大きいだろう。

私は金地院の門から蹴上インクラインへつながっているとは知らなかった。そして、ここがこれほどまでに桜の名所ということも初めて知った。ほかと違って日本人だらけ。外国人にはまだ知名度が低いようだ。

>>>来た道を戻って南禅寺へ

4. 南禅寺

南禅寺水路閣

実はこの有名な南禅寺水路閣の上を通って、さきほどのインクラインへ歩いて散策できるとか。だが、ほとんど知られていないらしい。

>>>哲学の道は標識があるので、すぐわかるだろう。南禅寺から鹿ヶ谷通りを北上し、永観堂を右手に通り過ぎると辿りつく。

5. 哲学の道

哲学の道は、水辺と桜並木の散策路。約1.8㎞の道沿いには約450本の桜が植えられている。言わずと知れた京都屈指の桜の名所である。

久しぶりの哲学の道は、外国人、とりわけアジア人だらけであった。桜をただ「キレイ」とだけでも思ってくれたらうれしい。

満開の桜のアーチをくぐって何分も歩けるなんて、日本人でもめったにあることではないのだから。いつでもできそうでできない。その瞬間に居合わせる幸運を桜に思う。